[뉴스포스트=강대호 기자] 서울은 한국인에게 어떤 의미가 있을까. 수도의 지위를 가진 도시라는 의미가 있겠지만 한국에서 서울은 뭔가 특별한 지위를 가지고 있는 것 같다. 이름에서부터 특별하다고 명시하고 있는 걸 보면 그렇다.

이런 서울이 수도의 지위를 잃은 시절이 있었다. 일제강점기였다.

경기도에 속한 도시에서 특별시로

대한제국을 병합한 후 조선총독부는 한성부를 경성부로 이름을 바꿨다. 그리고 경성부를 경기도 소속의 도시로 편성했다. 지금의 특별시나 광역시처럼 독립적 지방행정 단위였던 한양을 경성으로 이름을 바꾸며 경기도에 속한 지방 도시로 격하한 것이다.

도시에 계급이나 지위가 부여된다는 건 우스운 설정일 수 있다. 하지만 수백 년간 조선의 수도라는 지위를 누려온 한양이었다. 그런 한양이 경기도에 예속되고 경기도의 지휘와 통제를 받는 지방 도시로 위상이 떨어진 거였다.

이런 변화는 일제가 식민지를 다스리는 방법으로 보인다. 당시 조선 사람들은 한양이 경성으로 이름이 바뀌고, 수도의 지위를 잃고, 경기도의 도시로 격하된 것에서 식민지가 되어버린 조국의 현실을 실감하지 않았을까.

해방 후 남한은 한때 미군의 지배를 받았다. 1945년 9월 8일부터 1948년 8월 15일까지 삼팔선 남쪽의 한반도를 미군이 설치한 군정청이 통치했다. 미군정은 이 시기 남한 정부의 거의 모든 기능을 수행했다.

미군정 초기에도 서울은 여전히 경기도에 속한 도시였다. 일제강점기가 끝나고도 예전의 지방 행정체계는 그대로였던 것. 하지만 새로운 나라의 수도가 될 서울은 그에 걸맞은 체계 재정립이 필요했다. 그래서 미군정은 두 가지 작업을 시행했다.

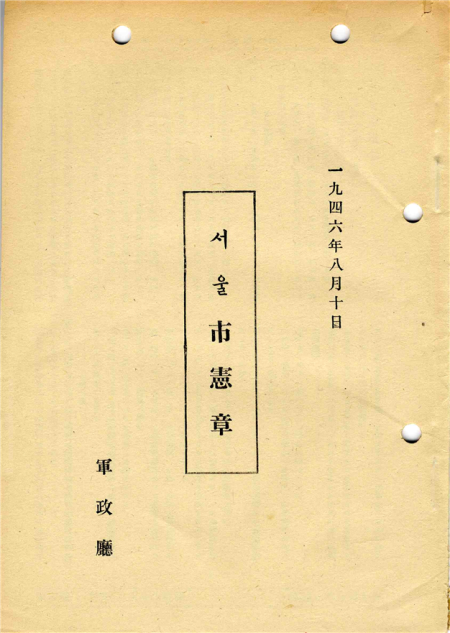

첫 번째는 1946년 8월 10일에 제정한 ‘서울시 헌장’이다. 서울시 헌장의 취지는 서울이 독립된 특별시라는 위상이 있음을 선언하는 데 있었다.

두 번째는 같은 해 9월 18일에 발표한 ‘군정 법령 제106호’이다. 미군정은 서울시 헌장의 취지가 담긴 법령을 발표하며 ‘서울특별자유시’의 설치를 구체화했다. 이를 통해 일제강점기에 경기도에 속했던 ‘경성부’가 도(道)와 동등한 지위의 독립적인 도시로 승격하게 되었고, 명칭도 ‘서울’로 통일하게 되었다.

‘서울시 헌장’ 관련 연구를 종합하면, 1946년에 발표된 서울시 헌장은 서울시가 ‘특별자유시’로서 ‘특별시’의 위상을 가졌다는 걸 보여주는 기록이다. 즉 서울이 독립된 시이자 특별시라는 것.

여기서 독립은 경기도 소속에서 벗어난 걸 의미한다. 그렇게 ‘특별자유시’를 명칭에 붙여 쓰던 서울시는 1949년 8월 15일에 ‘서울특별시’로 명칭을 변경했다.

‘서울’의 의미는

그렇다면 서울은 어떤 뜻일까. 서울은 한 나라의 수도를 의미하는 우리말이다. 즉 대한민국의 수도인 ‘서울’은 수도라는 의미를 가진 보통명사가 도시 이름으로서의 서울을 의미하는 고유명사로 쓰인 용례다.

조선시대에는 한양이나 한성, 일제강점기에는 경성이 서울의 공식 지명이었다. 그런데 왜 해방 후에는 예전 지명이 아니라 서울로 부르게 되었을까?

사실 조선시대에도 한양을 서울로 불렀다고 보는 연구가 있다. 공식적으로는 한성부나 한양을 썼지만, 백성들은 서울이라는 지명을 폭넓게 썼다고 본다.

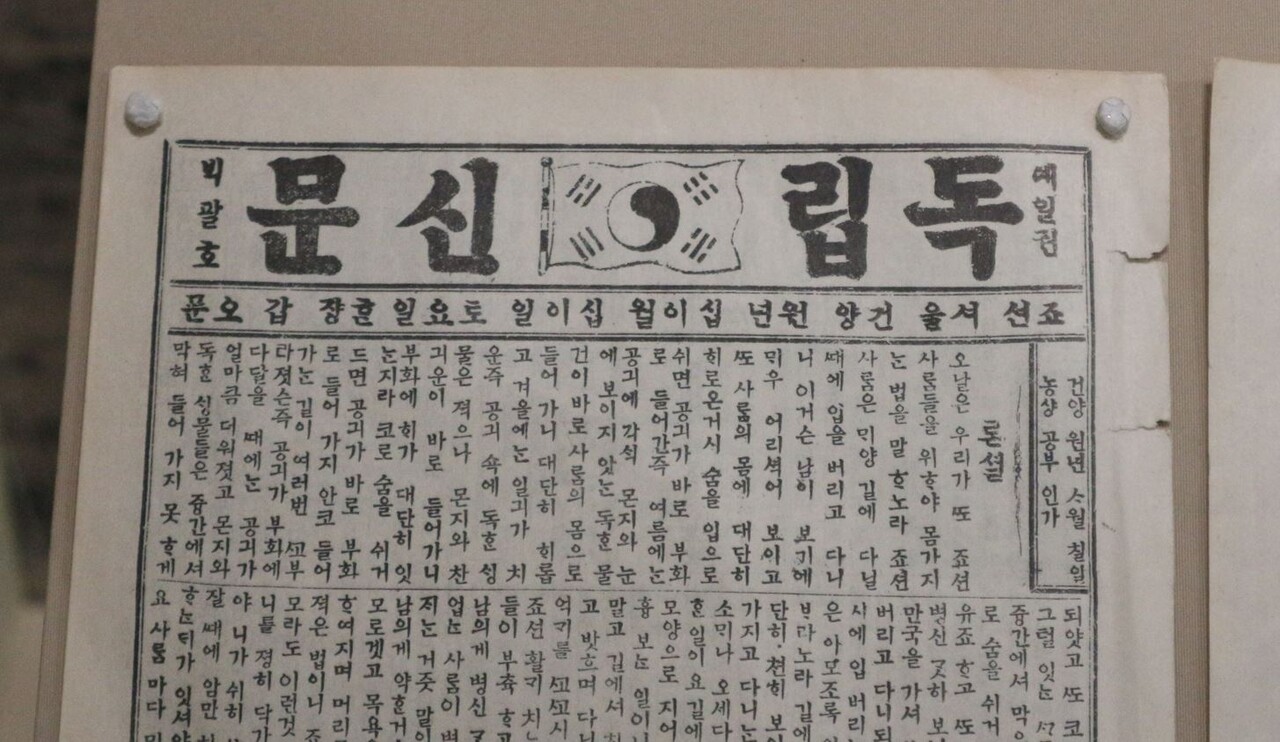

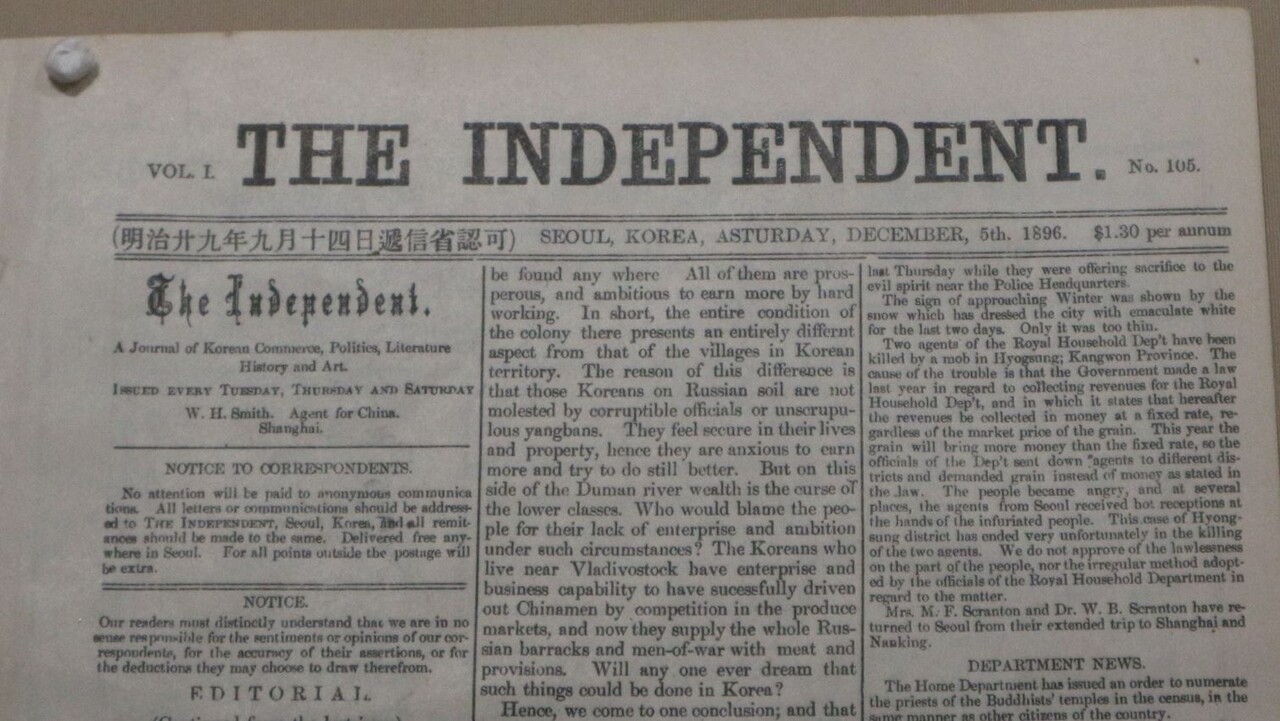

1896년 4월에 창간된 독립신문이 그 사례 중 하나다. 독립신문은 신문 발행지를 국문판에 ‘서울’로, 영문판에는 ‘Seoul’로 표기했다. 당시 공식 지명이었던 한양이나 한성을 쓰지 않았다.

일제강점기에도 우리나라 사람들은 서울이라는 표현을 흔히 쓴 것으로 보인다. 1919년에 잡지 『서울』이 발간되었고, 1937년 잡지 『삼천리』에 ‘서울에 딴스홀을 허하라’라는 글이 실린 게 그 사례다.

이렇듯 사람들에게 서울은 익숙한 명칭이었다. 그러니 해방 후에 경성이나 한양 대신 서울이라는 이름으로 정한 건 아니었을까. ‘서울시 헌장’ 등 관련 문헌을 뒤져도 왜 이름을 서울로 정했는지 언급하지 않는 걸 보면 설명이 필요하지 않을 정도로 당연한 결정이었던 걸로 보인다.

1949년에 서울은 특별시가 되었다. 그렇다고 행정적으로 특별한 지위를 누린 것은 아니었다. 경기도 소속에서 벗어나긴 했지만, 처음에는 다른 도와 마찬가지로 내무부의 감독을 받았다.

그러던 서울이 진정한 의미의 특별시가 된 건 1962년 1월에 제정된 「서울특별시 행정에 관한 특별조치법」 덕분이었다. 이 법률에는 서울시가 국무총리 직속의 행정기구가 되었다고 명시하고 있다.

그전까지 서울시는 내무부의 지휘와 감독을 받는, 즉 경기도나 강원도 같은 도(道)와 동등한 지위를 가진 도시였다. 이 법률이 제정될 당시 서울은 수도에 걸맞은 도시로 확장과 개발을 꾀하는 시기였다. 덕분에 서울시는 내무부보다 지위가 높고 권한이 많은 국무총리실 산하로 바뀌며 특별시다운 위상을 갖게 되었다.

위 법률을 개정한 「서울특별시 행정특례에 관한 법률」에 “서울특별시는 정부의 직할하에 두되 이 법이 정하는 범위 안에서 수도로서의 특수한 지위를 가진다”라고 설명하고 있다.

이 말은 한마디로 대한민국의 수도인 서울이 특별한 도시라는 뜻이다. 정책 추진과 예산 집행에 있어서 특별한 지위를 누리는 도시라는 뜻이기도 하고.

이런 서울은 오래도록 한강 북쪽과 북한산 남쪽을 영역으로 삼아왔다. 그러다 1936년에 영등포 일대가 서울로 편입되며 서울의 영역은 한강 남쪽으로도 넓어지게 되었고, 1963년에는 지금의 강서구, 양천구, 금천구, 그리고 서초구, 강남구, 송파구, 강동구가 서울로 편입되었다. 1973년에는 구파발 일대가 서울이 되었다.

즉 오늘날 서울의 영역은 약 50년 전에 완성되었다. 그런데 총선을 앞두고 서울과 접한 경기도 도시의 서울 편입 이슈가 수면 위로 떠 올랐다. 과거 서울이 확장될 때마다 나름의 이유가 있었다. 경제적 이유도 있었고 때로는 정치적 이유도 있었다. 지금의 서울 편입 이슈도 그렇다.

거대 도시 서울의 영역이 더욱 넓어질 수 있을지 이해 관계자들의 관심이 쏠리고 있다.