[뉴스포스트=강대호 기자] 종로5가와 6가 사이에는 하천이 흘렀다. 혜화동에서 발원해 대학로를 거쳐 효제동과 충신동 사이를 지나 청계천으로 흐르는 대학천이 그것이다. 과거 이 하천이 흐르던 곳은 모두 복개돼 도로가 되었다. 그리고 하천 주변도 크게 변화해 예전 모습을 찾기 어렵다. 그 흔적을 찾아가 보았다.

흥덕동천으로 불린 대학천

대학천의 원래 이름은 흥덕동천(興德洞川)이다. 혜화동에서 발원해 대학로 방향으로 향한다. 성균관 쪽에서 흘러와 혜화역 앞에서 흥덕동천과 합쳐지는 지류를 포함해 ‘성균관흥덕동천’이라 부르기도 한다.

흥덕동천은 북악산 남쪽 사면에서 발원하는 하천이다. 자료에 따라 북묘(北廟) 인근이라고도 하는데 지금의 서울과학고등학교 부근이다. 이 학교 자리에는 원래 보성고등학교가 송파구 방이동으로 이전하기 전까지 있었다. 서울과학고등학교 앞 올림픽기념국민생활관 입구에 ‘보성 옛터’라는 표지석이 있다.

흥덕동천의 흔적은 혜화로의 네모 덮개로 알 수 있다. 하천이 복개된 곳에는 보통 지상과 하천을 연결하는 통로인 네모 덮개가 있는데 혜화로에도 있다. 올림픽기념국민생활관 앞 삼거리부터 혜화동로터리까지 보도 위 곳곳에서 네모 덮개를 볼 수 있다.

흥덕동천은 혜화동로터리를 지나 대학로로 향한다. 혜화역 4번 출구 앞에서 성균관대 방향에서 흘러온 하천과 만나 물길이 커졌을 것이다.

성균관대에서 흘러온 하천의 흔적은 ‘대명길’에서 만날 수 있다. 이 길은 성균관대 사거리에서 창경궁로를 건너자마자 혜화역 방향으로 꺾어지는 이면도로로 그 끝자락에 혜화역 4번 출구가 있다. 젊은 세대가 즐겨 찾는 업소들이 모여 있는 거리인데 네모 덮개를 계속해서 만날 수 있다.

대명길의 지적도를 보면 지목이 ‘천’, 즉 하천으로 되어 있다. 혜화역 4번 출구 앞에서 만나 하나의 물길이 된 하천은 대학로 마로니에공원 쪽 인도 부근으로 지난다.

흥덕동천이 대학천으로 불리게 된 건 하천 구간에 대학교가 많았기 때문이다. 동숭동에 서울대 문리대와 법대, 연건동에 서울대 의대가 있었고, 서울대학교가 생기기 전에는 경성제국대학이 있었다.

과거 서울대 학생들은 대학천을 ‘세느강’이라 불렀고 학교와 연결되는 다리를 ‘미라보다리’라 불렀다고 한다. 서울대학교가 관악산자락으로 이전한 뒤에 문리대가 있던 자리에는 마로니에공원과 각종 공연장이 들어섰고, 법대가 있던 자리는 한국방송통신대학교가 자리 잡았다.

대학로의 마로니에공원 쪽 인도에는 인공 물길이 있다. 혜화동로터리부터 이화사거리까지 인도를 따라 쭉 이어져 있다. 지자체에서 ‘실개천’으로 명명한 이 인공 물길은 흥덕동천의 맥을 잇는다며 설치했다. 이 실개천을 따라 서울대 사범대 부설 초등학교 앞까지 가면 보도 위에 있는 네모 덮개, 즉 대학천의 진짜 흔적을 확인할 수 있다.

그런데 이 네모 덮개의 방향이 대학로와 평행이 아니라 살짝 꺾여 있다. 대학천이 이 지점에서 효제동 방향으로 방향을 트는 걸 알 수 있다.

복개된 대학천

대학천은 일제강점기에 하수도 공사가 진행되면서 일부 구간이 덮였는데 하천 구간 대부분은 1960년대와 70년대를 거치면서 복개되었다.

과거 기사들을 종합하면, 1965년에 최초 계획을 세워 1966년과 67년 사이에 혜화로 구간과 효제동에서 종로까지의 대학천 구간을 덮었다. 그리고 1977년과 78년에 혜화동로터리에서 이화사거리까지 구간을 복개했다.

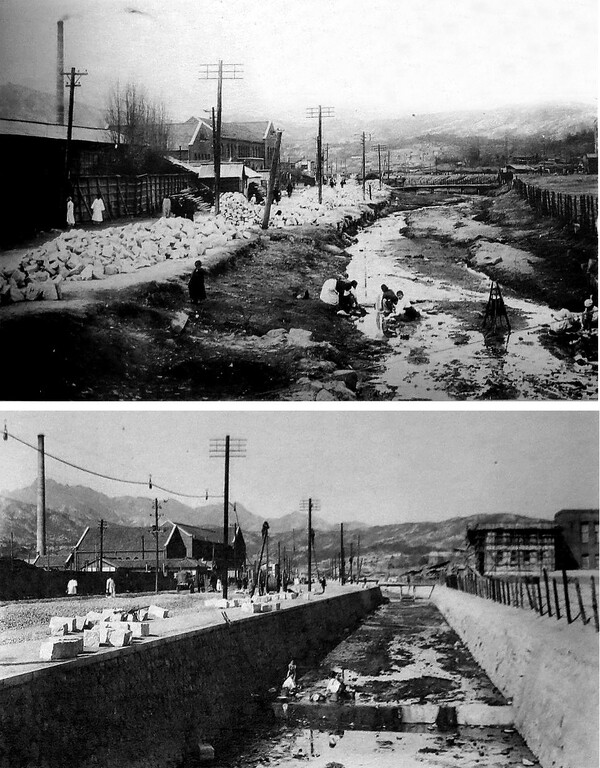

서울시 조사 자료에 따르면, 효제동에서 오래전부터 살아온 주민들은 과거 흥덕동천 혹은 대학천에 빨래터가 곳곳에 있을 정도로 물이 맑았다고 기억한다. 일제강점기에 촬영한 대학천 사진을 보면 빨래하는 여인들이 보인다. 그러다 하천 주변에 주거지가 확대되고 효제동 구간에는 각종 공장이 들어서며 물이 오염되었다고.

복개된 도시의 하천들을 보면 대개 하수도 역할을 했다. 그래서 악취 등을 막기 위해 그냥 덮는 걸 택한 것이다. 이런 복개 하천은 보통 도로가 되는데 지적도의 지목이 하천으로 되어 있는 경우가 많다. 효제동의 대학천 구간인 ‘율곡로14길’과 ‘종로39길’도 지목이 하천으로 되어 있다.

이 구간을 걸어보면 길이 휘어지는 굴곡을 느낄 수 있다. 과거 대학천이 효제동과 충신동 사이를 흐르며 휘는 모습 그대로 복개된 것이다. 대학천이 복개되지 않았을 때는 이웃한 효제동과 충신동은 다리를 이용해야만 왕래할 수 있었다.

방아다리도 그런 다리 중 하나였다. 관련 문헌을 종합하면, 방아다리는 대한제국기에 세웠는데 디딜방아의 다리처럼 생겨서 붙여진 이름이다. 대학천이 복개되며 이 다리가 없어졌지만 효제동의 ‘방아다리감자국’이라는 식당이 방아다리의 흔적으로 남았다.

식당 주인에 따르면 “방아다리에서 이름을 따왔다”면서 식당 앞 골목 갈림길에 “다리가 있었다”고 기억했다. 다만 식당 문을 연 지는 “그냥 오래되었다”고만 말했다.

효제동에서 종로까지의 대학천 구간에서 가장 많이 볼 수 있는 게 원단 관련 창고와 이를 배달하는 물류업체다. 기록을 종합하면, 이 구간이 복개되며 봉제공장이 대거 들어섰고 원단 관련 업종도 많이 들어섰다고 한다. 모두 동대문 일대의 의류 산업과 관련 있는 업종이다. 원단 나르는 운반 수단으로 쓴 것으로 짐작되는 달구지도 볼 수 있다.

또한 이 구간을 걷다 보면 한약 향을 쉬이 맡을 수 있을 정도로 한의원이 흔하다. 지금은 많이 줄었지만, 한때 효제동과 충신동, 그리고 종로5가와 6가 일대에는 한의원과 한약방이 400여 개가 밀집해 있었다. 교통과 물류가 편리한 동네였기 때문이다.

과거 효제초등학교 후문 앞에 시외버스터미널과 정기화물 물류창고가 있었고, 동대문에는 고속버스터미널이 있었다. 그래서 지방의 약재상들이 한약재를 공급하기 좋았다고 한다.

하지만 동대문 고속버스터미널이 강남으로 이전하면서 한약 상권은 청량리역과 가까운 경동시장으로 옮겨가게 되었다. 그래도 이 일대를 지키고 있는 한의원이 눈에 많이 띈다. 단독 건물을 쓰는 한의원도 있고 웬만한 건물에는 모두 한의원이 입주해 있다.

시대의 변화를 보여주는 대학천 일대

종로6가 대로변에 대학천의 흔적을 보여주는 건물이 있다. 대학천상가가 그곳이다. 그런데 지적도를 보면 이 건물이 속한 필지의 일부 지목이 하천으로 표기돼 있다. 즉, 대학천상가는 대학천 위에 지은 건물이다. 그런 대학천상가는 한때 서점과 서적 도매상이 많기로 유명했다.

한국전쟁 이후 청계천 일대에는 서적상이 많이 몰려들었다. 교과서나 참고서 등 헌책을 거래하는 이들은 물론 새 책을 유통하는 상인도 많았다. 시간이 흘러 헌책방들은 청계천 남쪽의 평화시장 등으로 흘러 들어갔고 새 책 유통상들은 대학천상가 일대에 모였다.

1960년대와 70년대 신문에 대학천상가의 서점과 서적 도매상을 소개하는 기사들을 볼 수 있고, 1990년대 기사에는 대학천상가와 그 일대에 80여 개의 서점이 있다고 소개한다. 상인들 증언에 따르면 한때 100곳이 넘는 서적 도매상이 대학천상가와 그 일대에 있었다고 한다. 동네 서점이 많았을 때의 흔적이다.

현재 대학천상가 1층에 문을 연 서점은 4곳 정도다. 그중 30년 넘게 ‘동남서적’을 운영 중인 김춘호 대표는 “지금은 동네 서점과의 거래는 거의 없고 도서관 정도만 거래하고 있다고” 말했다. 문을 연 다른 서적 도매상도 만화방이나 책 대본소 정도만 거래하는 것으로 보였다.

대학천상가의 1층 점포들은 대부분 문을 닫았는데 서점 간판은 그대로 달고 있었다. 이들 문 닫힌 서점은 의류 관련 업체의 창고나 노인 지하철 택배 사무실 등으로 이용되고 있었다.

이렇듯 대학천이 복개된 구간은 시대의 변화에 따라 없어지고 새로 생겨나는 것들을 목격할 수 있는 도시 변화의 현장이었다.