[뉴스포스트=이별님 기자] 전국장애인차별철폐연대의 출근길 지하철 시위로 장애인 이동권 문제가 주목받기 시작했다. 누구나 원하는 목적지로 자유롭게 이동할 권리. 비장애인에게는 평범한 일상이지만 장애인에게는 2022년 현재에도 보장받지 못하는 권리다. 오늘도 비장애인의 발이 돼주는 지하철과 버스, 택시 등 대중교통 수단은 장애인들에게는 오히려 자유로운 이동을 가로막는 벽이 되고 있다.

한국의 대중교통은 장애인들에게 얼마나 열려있을까. 서울 지하철의 경우 1~8호선 275개 역 중 21개 역은 ‘1역사 1동선’을 갖추지 못했다. 이중 2개 역은 엘리베이터조차 없다. 1역사 1동선이란 교통약자가 지상에서 승강장까지 타인의 도움 없이 이동할 수 있는 동선이다. 또한 ‘장애인 콜택시’라 불리는 교통약자 특별교통수단은 현행법상 장애인 150명당 1대로 규정돼 수요를 감당하지 못하는 형편이다.

휠체어 탑승이 가능한 저상버스는 도입률이 지난 2020년 기준 28.4%로, 전체 시내버스 중 약 4대 당 1대 꼴에 불과하다. 특히 비수도권 지역으로 갈수록 도입률이 떨어진다. 그래도 저상버스가 한 대도 갖춰지지 않은 시외버스와 고속버스에 비하면 양반이다. 다행히 고속버스는 지난 2019년 부산·강릉·전주·당진 등 4대 노선만이라도 휠체어 탑승이 가능하도록 했다. 하지만 이마저도 버스 대수와 노선 수가 줄어든 것으로 나타났다.

<뉴스포스트>는 장애인 이동권 문제 해결을 위해서는 ▲ 지하철 내 엘리베이터 설치 ▲ 저상버스 교체 ▲ 장애인 콜택시 증차 등 크게 3가지가 중요하다고 보았다. 자세한 해답을 찾기 위해 조한진 대구대학교 일반대학원 장애학과 교수와 이달 26일 전화 인터뷰를 진행했다. 대구대학교는 지난 2018년 국내 최초로 대학원 과정에 장애학과를 신설했다. 조 교수는 “3가지만 이뤄져도 큰일 해낸 것”이라면서도 “그것 만이 정답은 아니다”라고 말했다.

이동권 보장 방법에 대한 발상 전환

조 교수는 장애인 이동권 보장을 위해서는 단순히 장애인 이동 수단 증차를 넘어서 유니버셜 디자인(Universal Design)적 접근이 필요하다고 강조했다. 유니버셜 디자인이란 장애의 유무나 연령 등에 관계없이 모든 사람이 제품과 건축, 환경, 서비스 등을 보다 편하고 안전하게 이용할 수 있도록 설계하는 것을 말한다. 보편적인 디자인, 모든 사람을 위한 디자인으로 설명된다.

조 교수는 “당연히 증차도 돼야 하지만, 증차라는 방식으로만 접근해서는 답이 나오지 않는다. 모든 버스가 다 저상버스여야 하고, 모든 택시를 장애인이 탈 수 있어야 한다. 미국의 경우 모든 택시를 (휠체어를 탄) 장애인이 탈 수 있다. 영국 등 유럽 선진국은 모든 버스가 다 저상버스다”라며 “그렇게 해야만 장애인뿐만 아니라 노인이나 임산부 등 모두가 편하다. 자꾸 증차하는 방식보다 이것이 훨씬 더 근본적인 접근”이라고 설명했다.

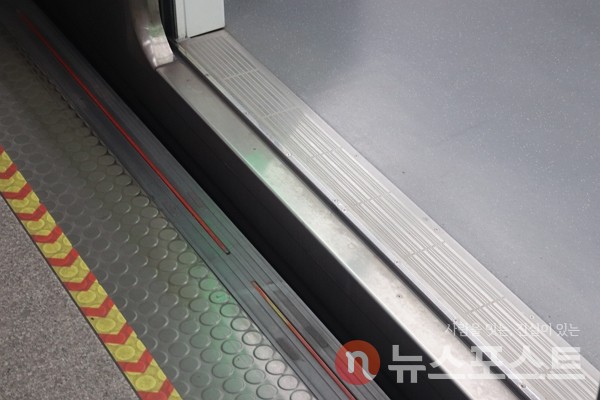

그밖에도 교통수단마다 세부적인 개선이 필요하다고 전했다. 조 교수는 “장애인 이동권 보장을 위해서는 교통수단별로 개선해야 할 사항이 한두 가지가 아니다. 지하철의 경우만 놓고 봐도 엘리베이터 설치뿐만 아니라 플랫폼과 열차 사이 간격이 너무 넓다는 문제가 있다”며 “보통은 10cm인데 어떤 역은 20cm나 된다. 휠체어가 이동하다가 바퀴가 빠진다”고 말했다.

지하철뿐만 아니라 버스 역시 개선해야 할 점이 많다. 조 교수는 “시각장애인에게는 저상버스가 오는 중인지, 내릴 지점이 어디인지 알려줘야 하는데 그런 안내 시스템이 갖춰지지 않았다”며 “휠체어 탑승 공간이 갖춰진 고속버스일지라도 수동 휠체어나 국산 전동 휠체어는 안 된다. 안전상 이유로 단단하게 고정시켜야 하는데 일부 휠체어는 안 받는 모양이다. 버스를 타려면 장치를 휠체어에 맞추는 게 아니라 휠체어를 장치에 맞춰야 하는 꼴”이라고 지적했다.

지속적 관심, 이동권 문제 해결의 시작

장애인 이동권 해결의 장벽 중 하나는 부족한 예산이다. 150명 당 1대 꼴로 비치해야 하는 장애인 콜택시는 예산 문제로 180명 당 한 대 수준이다. 예산을 확보하려면 장애인 이동권 문제에 대한 여론의 관심이 필요하다. 여론의 관심도가 떨어진 상황에서 이동권 예산을 확보하려면 정부나 지자체 차원에서 결단을 할 수밖에 없다. 하지만 이동권 문제 해결을 위한 정부나 지자체의 결단을 우리는 본 기억이 없다.

조 교수는 “모든 버스를 갑자기 저상버스로 교체할 수는 없더라도 새로운 버스를 들여올 때는 무조건 저상버스로 마련하던가, 휠체어를 탄 장애인도 탑승할 수 있는 택시 모델을 개발한다던가 이런 것들은 정부가 해줘야 한다. 그런데 늘 예산 얘기를 하면서 안 하고 있다”며 “지자체 역시 예산이 부족한 걸 떠나서 돈을 어디다 투입할지 결정하는 것은 지자체의 장이다. 예산도 예산이지만, 장애인 이동권 문제 해결에 대한 인식과 의지가 없는 것”이라고 지적했다.

정부나 지자체를 움직이기 위해서는 장애인에 대한 비장애인의 인식이 달라져야 한다. 하지만 현실은 녹록지 못하다. 조 교수는 ▲ 저상버스를 이용하려는 휠체어 탑승자를 나무라는 비장애인 승객 ▲ 휠체어 탑승자에게 “발판이 고장 났다”며 사실상 탑승을 거부하는 버스 기사 ▲ 전장연 출근길 지하철 시위를 향해 ‘비문명적’이라고 비난한 이준석 국민의힘 대표를 예시로 들며 장애인에 대한 비장애인의 인식이 여전히 낮다고 전했다.

조 교수는 “지하철 시위로 비장애인 분들이 화가 나시는 건 이해가 된다. 하지만 이렇게 생각해보는 건 어떨까 싶다. 저상버스는 전체 4대마다 1대 꼴이다. 버스를 기다리는데 3대는 그냥 보내고 4번째에 타야 한다면 참겠는가”라며 “교통시설이 비장애인 위주로 돼있다 보니 장애인들은 매일매일 희생해왔다. 덕을 본 건 비장애인이었다. 출근 시간이 늦어져서 화가 나시더라도 더 넓은 마음으로 양해를 해주시면 어떨까 싶다”고 말했다.

끝으로 조 교수는 이준석 대표의 ‘비문명 발언’을 비판했다. 그는 “비장애인의 인식이 잘못됐다면 그것을 바꾸고 갈등을 조정해야 하는데 오히려 확대 재생산하고 있다. 정치 리더들이 할 일이 아니다”라며 “한 나라의 문명을 가늠하는 척도는 소외된 사람에 대해 어떻게 대답하느냐가 될 수 있다. 그렇다면 과연 어떤 게 더 비문명 적인지 우리는 알 수 있다”고 전했다.