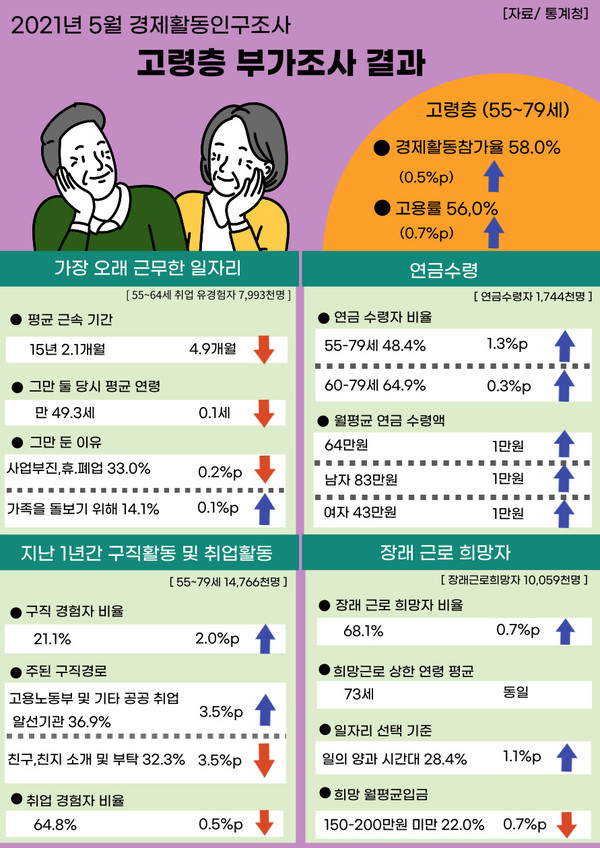

통계청 ‘2021년 5월 경제활동인구조사 고령층 부가조사 결과’

[뉴스포스트=강대호 기자] 우리나라 사람들은 평균 49세에 일자리에서 물러난다. 하지만 73세까지는 일하고 싶어 한다. 이는 우리나라 노령층의 경제활동을 조사한 통계 분석이다.

통계청은 2005년부터 매년 5월 기준으로 ‘경제활동인구조사 고령층 부가조사 결과’를 내놓는다. 이 조사는 우리나라의 55세에서 79세에 속하는 사람들에 대한 경제활동 관련 특성을 파악해 수치로 보여준다. 세부적으로 취업실태, 근속기간, 구직활동, 연금수령 여부 등에 관한 분석이 담겨있다.

올해도 통계청은 지난 7월 27일에 ‘2021년 5월 경제활동인구조사 고령층 부가조사 결과’를 발표했다.

고령층의 경제활동

'고령층 부가조사 결과'는 우리나라 고령 인구가 처한 경제적 현실을 자세히 보여준다. 고령사회가 진행 중인 우리나라에서 고령층 정책에 대한 고민도 함께 제시한다.

2021년 5월 현재 우리나라의 55세에서 79세 인구는 1천476만6천명이다. 65세 이상 인구는 820만명이 넘는다. 이들이 전체 인구에서 차지하는 비율은 16.4%이다.

65세 이상 인구 비중이 14% 이상이면 고령사회, 20% 이상이면 초고령사회이다. 우리나라는 현재 고령사회를 지나 초고령사회로 달려가고 있다. 인구에서 노령층 비중이 높아진다는 것은 경제활동을 해야 하는 노령층이 많아진다는 것을 의미한다.

55세에서 79세 인구 중 경제활동인구는 856만3천명이다. ‘경제활동인구’는 수입이 있는 일에 종사하고 있거나 취업을 하기 위하여 구직활동 중인 사람을 말한다. 이들 경제활동 인구 중 취업자는 827만6천명이고, 실업자는 28만7천명이다.

그리고 미취업자는 649만명이다. 55세에서 79세 인구의 44%를 차지한다. 조사 대상자의 절반 가까운 사람들이 다른 가족의 부양이나 사회복지 혜택을 통해 생활한다.

평생 일자리는 있을까?

‘고령층 부가조사’에는 55~64세 인구 중 생애에서 취업한 경험이 있는 사람들에 대한 분석도 담겼다.

그들의 ‘생애 가장 오래 근무한 일자리’에서의 평균 근속기간은 15년을 약간 넘긴다. 남성의 평균 근속기간은 18년 9개월, 여성은 11년 6개월로 남성의 평균 근속기간이 7년 정도 더 길었다.

그렇다면 이들이 ‘가장 오래 근무한 일자리’를 관두었을 때의 나이는 어떻게 될까. 평균 49.3세로 남자는 51.2세, 여자는 47.7세이다.

이들이 일자리를 관둔 이유는 '사업부진, 조업중단, 휴·폐업' 등 33%, '건강이 좋지 않아서' 18.8%, '가족을 돌보기 위해서' 14.1% 순이다. 그밖에 정년퇴직이 7.5%, '권고사직, 명예퇴직, 정리해고'가 12.2%를 차지했다. ‘일을 그만둘 나이가 되었다고 생각해서’도 2.4%를 차지했다.

일을 관둔 사유 중 사업부진 등 33%, 권고사직 등 12.2%를 합치면 42.2%이다. 대상자의 절반 가까이가 자기 의사와 상관없이 일자리를 그만둔 것이다.

초고령사회로 달려가는 우리나라에서 50대 초반의 나이에 주된 일자리에서 밀려나는 것은 이들의 생계에 큰 부담이다. 만약 재산이나 연금이 없으면 기력이 없을 때까지 일해야 하는 상황에 내몰린다.

언제까지 일해야 할까

50세 즈음 주된 일자리를 관둔다고 해서 경제활동을 멈출 수는 없다. 고령층 부가조사 대상 중 지난 1년간 구직활동 경험을 한 비율은 21.2%이다.

이들이 일자리를 찾을 때 활용한 경로로는 고용노동부나 공공 취업알선기관이 36.9%로 가장 높고, 친구나 친지를 활용하는 경우도 32.3%였다. 그 외 민간취업알선기관도 10.7%를 차지했다.

그렇다면 우리나라 고령층은 언제까지 일하고 싶을까. 이번 조사에 의하면 고령층 중 '장래에 일하기를 원하는사람'은 1천5만9천명이다. 조사 대상자의 68.1%를 차지한다. 그리고 평균 73세까지 일하고 싶어 한다.

이들이 근로를 희망한 사유로는 ‘생활비에 보태기 위해서’가 58.7%, ‘일하는 즐거움’ 등을 위해서가 33.2%를 차지한다. 고령층 다수가 생계를 위해 경제활동을 해야 하는 상황임을 알 수 있다.

‘장래에 일하기를 원하는 비율’을 성별로 보면, 남자가 77.4%, 여자가 59%를 차지했다. 남녀 모두 근로 희망사유로는 ‘생활비에 보태기 위해서’가 가장 많았다.

품위 있는 노후를 위하여

경제활동을 더는 할 수 없고 수입까지 끊긴다면 노후는 어떻게 될까. 이때 가장 큰 도움이 되는 것이 연금이다.

이번 ‘고령층 부가조사’ 대상인 55~79세 인구 1천476만6천명 중 공적연금과 개인연금 등 연금 수령자는 48.4%인 714만4천명이다. 연금을 받지 못하는 고령층도 762만5천명에 달한다.

이들의 연금 평균 수령액은 64만원이다. 이것만으로 생활이 될까. 참고로 올해 1인 가구 최저 생계비는 109만6천원이다.

만약 쌓아둔 재산이나 수령할 연금이 부족한 고령층은 기력이 다하는 순간까지 일해야 하는 현실에 맞닥뜨린다. 인생을 마무리해야 할 노년에 빈곤과 싸워야 할 상황이 될 수 있는 것이다. 고령층의 빈곤은 우리나라 재정에 큰 부담으로 다가올 수도 있다.

통계청은 ‘고령층 부가조사 결과’를 통해 “고령층의 노동력 활용실태와 취업실태를 파악해 고령층에 대한 고용정책과 복지정책 수립에 필요한 기초자료 제공”에 그 목적이 있다고 밝혔다.

이 때문일까 지난 7월 27일 이 자료 발표 이후 여러 언론과 전문가들은 다양한 분석과 정책적 제언을 내놓고 있다. 초고령사회를 앞두고 우리 정부는 어떤 처방과 치료를 준비하고 있을까.