자산 적은 맞벌이·지역가입자 등 재난지원금 사각지대

정부 “이의신청, 최대한 주는 쪽으로 검토할 것” 발표

[뉴스포스트=문현우 기자] 정부의 5차 재난지원금 지급 기준에 대한 불만이 쏟아지고 있다. 건강보험 지역가입자가 직장가입자에 비해 불리하다는 비판과 함께, 지급 기준이 자산가에 유리하다는 지적이 나온다.

“상사는 받는데 나는 왜”

지난 6일부터 소득하위 88%에게 1인당 25만원씩 주는 코로나19 상생 국민지원금(이하 지원금) 지급이 시작됐다. 1인 가구와 맞벌이 가구에는 우대 기준을 적용해 전 국민의 88%가 받는다.

이번 지원금의 지급 기준은 ‘6월 건강보험료(건보료) 본인부담금의 가구별 합산액’이다. 건보료를 기준으로 지급되기 때문에 자산이 많더라도 소득이 적은 외벌이 가구는 대상이 되며, 자산이 적은 맞벌이 가구들은 제외된다.

물론 건보료 기준을 충족해도 고액 자산을 보유한 가구는 대상에서 제외된다. 구체적으로 가구원의 지난해 재산세 과세표준액 합계액이 9억원, 종합소득 신고분 금융소득 합계액이 2000만원을 초과하는 경우다. 그렇다면 ‘재산세 과세표준액 9억원 초과’라는 기준이 과연 적정할까?

실제로 재산세 과세표준이 9억원을 초과하려면 실거래가 기준 약 21억원의 주택을 보유해야 한다. 지난해 서울 30평 아파트의 평균가격이 9억 8000만원(출처 : 경제정의실천시민연합)임을 감안하면 고액 자산 기준이 너무 높다는 지적이 나온다.

이런 탓에 같은 직장 내에서도 자산이 많은 상사는 받고, 자산이 적은 직원은 대상에서 제외되는 상황까지 벌어졌다. 공무원 김모 씨(32)는 지원금 지급이 형평성에 맞지 않다고 불만을 털어놓았다. 김 씨는 “자가에 월급도 많은 상사는 지원금을 받았다고 하더라”며 “저는 영끌인데 맞벌이라 소득 기준을 넘어 받지 못했다. 주변에서 받았냐고 물어올 때마다 박탈감이 든다”고 말했다.

건보료 지역가입자가 직장가입자에 비해 불리하다는 문제도 제기됐다. 직장가입자는 건보료가 소독으로 결정되지만 지역가입자는 소득과 자산을 합쳐 결정된다. 또한 직장가입자는 건보료를 회사와 절반씩 나눠 내지만, 지역가입자는 전액 본인이 부담하는 구조다. 때문에 직장가입자보다 더 많은 건보료를 내온 지역가입자가 정작 지원금은 받지 못하는 결과가 초래된다.

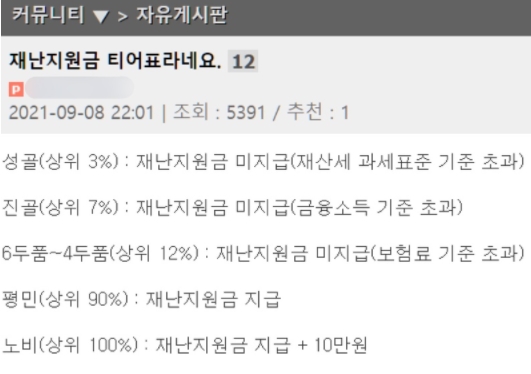

9일 온라인 커뮤니티에는 지원금을 둘러싼 갈등 상황을 비꼰 ‘재난지원금 계급표’가 등장하기도 했다. 해당 글 작성자 A씨는 이번 국민지원금 지급과 관련해 성골(상위3%), 진골(상위7%), 6~4두품(상위12%), 평민(상위90%), 노비(상위100%) 등 계급을 총 5개로 나눠 적었다. 이와 관련해 “재산이 없는 내가 왜 성골이냐”, “집도 차도 없는 내가 어떻게 6두품에 포함되는 건지 이해가 안 간다”, “빚 갚으려 외벌이 하는 게 죄냐” 등의 누리꾼 의견이 있었다.

‘이의 신청’ 폭주에... “88%→90%로 상향”

지원금과 관련된 이의 신청이 폭주하자, 정부는 지급 대상자를 확대하고 민심 달래기에 나섰다.

박완주 민주당 정책위의장은 9일 YTN라디오 인터뷰에서 “최대한 이의신청에 대해 구제하는 방안을 당도 정부도 검토하고 있다”며 “경계선에 있는 분들이 억울하지 않게 지원금을 받도록 조치하겠다”고 말했다. 지원 대상을 하위소득 88%에 딱 맞춰놓은 게 아니기 때문에 조금 더 상향해 많은 사람에게 혜택을 주겠다는 얘기다. 지급상향 범위는 90% 정도라고 추산했다.

홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관도 지급 대상을 확대하겠다고 말했다. 홍 부총리는 지난 8일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 지원금 이의신청이 폭주하고 있다는 지적에 대해 “판단이 애매모호하면 가능한 한 지원하는 방향으로 검토하고 있다”고 답했다.

한편 이의신청은 읍·면·동주민센터를 방문하거나, 국민권익위 국민신문고를 통해 할 수 있다. 국민권익위는 6일부터 11월 12일까지 홈페이지를 통해 이의신청을 받는다. 이의신청 절차는 핸드폰 등으로 본인 인증을 거친 후 서식을 작성하고 증빙 서류를 첨부하면 된다. 처리 결과는 국민신문고 누리집에서 확인할 수 있다.