사흘간 케이뱅크·우체국뱅킹·기업은행서 잇따라 발생

[뉴스포스트=이해리 기자] 금융사들의 디지털 전환으로 인터넷뱅킹 거래 비중이 꾸준히 확대되고 있지만, 전산장애와 같은 시스템 오류도 증가하면서 불편을 겪는 소비자가 늘고 있다.

특히 최근 사흘간 케이뱅크, 우체국, IBK기업은행 등에서 연이어 전산장애가 발생하면서 금융권 전반의 전산 강화를 위한 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.

22일 금융권에 따르면 지난 17~19일 인터넷전문은행 케이뱅크에 이어 우체국과 IBK기업은행 등에서 전산 장애가 발생했다.

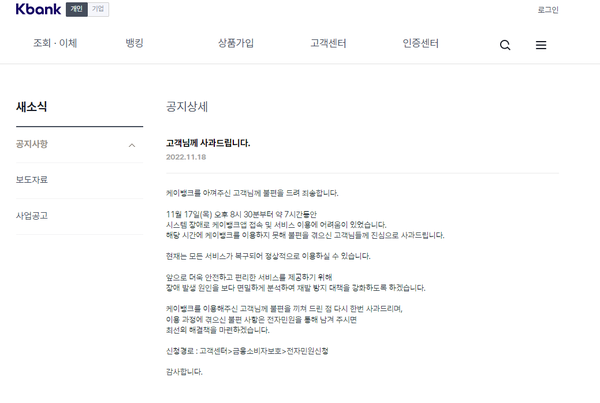

우선 케이뱅크 모바일 앱은 지난 17일 오후 8시 30분부터 18일 오전 4시까지 7시간 30분간 작동하지 않았다. 800만 명이 넘는 케이뱅크의 고객들은 계좌 입출금은 물론, 체크카드 결제도 할 수 없었다. 특히 케이뱅크와 제휴를 맺은 가상자산 거래소 업비트의 원화 입출금이 되지 않아 투자자들의 불편이 컸다.

케이뱅크 관계자는 “구체적 원인을 파악하고 있다”며 “이용 과정에서 겪은 불편사항을 전자 민원을 통해 남기면 최선의 해결책을 마련하겠다”고 말했다.

18일에는 우체국의 모바일뱅킹 앱에 접속하면 ‘네트워크 오류’가 뜨면서 자동으로 종료가 되는 현상이 8시간 넘게 지속됐다. 우정사업본부에 따르면 앱 장애는 18일 오후 2시 30분경 처음 발생해 1시간 5분 만에 정상화된 이후, 오후 4시 33분경 다시 장애가 빚어져 19일 0시 1분경 완전히 복구됐다.

19일 오전 8시 10분부터 9시 15분까지 기업은행의 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹 애플리케이션(앱), 현금자동입출금기(ATM) 등도 먹통이 됐다. 기업은행 고객들은 1시간가량 이체나 결제 서비스 등을 이용하지 못했다.

기업은행 관계자는 “네트워크 장비 쪽의 물리적 문제 때문으로 보인다”며 “명확한 원인을 파악하고 있다”고 설명했다.

앞서 지난달 25일에는 우리은행 모바일 앱 ‘우리WON뱅킹’ 앱이 1시간 넘게 접속이 안 되는 문제가 발생하기도 했다.

인터넷뱅킹 비중 확대되는데...전산장애도 매년 급증

은행들이 경쟁적으로 오프라인 지점을 축소하고 디지털 전환을 가속화하는 등 디지털 뱅킹의 중요성은 커졌지만, 빈번해진 전산 장애로 금융 소비자들의 불편이 가중되는 상황이다.

한국은행이 지난 9월 발표한 ‘2022년 상반기중 국내은행 인터넷뱅킹서비스 이용현황’에 따르면 올해 6월 말 국내은행 인터넷뱅킹(모바일뱅킹 포함) 등록고객수는 1억 9950만 명으로 2021년 말보다 4.5% 증가했다. 같은 기간 모바일뱅킹 등록고객수는 6% 증가한 1억 6225만 명을 기록했다.

올해 상반기 기준 은행 입출금·이체거래에서 인터넷·모바일 뱅킹이 차지하는 비중은 77.4%에 달했다. 특히 비대면 채널로의 전환을 적극 유도하면서 시중은행의 주요 금융상품 가입 경로에서 모바일 뱅킹 비중은 70% 이상을 기록했다.

인터넷·모바일 뱅킹 비중은 날로 증가하지만, 은행의 전산장애는 매년 급증하고 있다. 윤창현 의원실에 따르면 올해 1월부터 8월까지 은행권 전산장애 건수는 60건으로 증권(56건), 보험(25건), 저축은행(10건), 카드(8건) 등 다른 업권에 비해 상대적으로 많았다.

최근 4년간으로 범위를 넓혀도 은행권은 275건으로 가장 많았다. 2019년 63건, 2020년 71건, 2021년 81건에 이어 올해도 8월까지 60건으로 꾸준히 증가하고 있다. 개별 은행으로는 케이뱅크가 34건으로 가장 많았고 신한은행 32건, 카카오뱅크 27건 순이었다.

금융권의 디지털 전환이 가속화하면서 시스템 장애 요소가 늘 수밖에 없는 환경이 문제로 꼽힌다. 전문가들은 은행권들이 수요 예측과 함께 선제적으로 인프라를 확충하고, 클라우드 전환 등 능동적으로 대비해야 한다고 조언한다.

임종인 고려대학교 정보보호대학원 교수는 “과거에는 해킹이나 고의적 방해에 의한 리스크가 컸다면, 지금은 금융과 다른 서비스와의 연계로 인한 디지털 자산의 부하(load)가 늘어났다”며 “디지털 전환이 가속화함에 따라 정보 처리 수요를 예측해 시스템을 확장시키지만 더 많은 수요가 필요하게 되면서 생기는 리스크다”고 진단했다.

그러면서 “수요를 예측해 시나리오를 수립하고, 전산망 관련 점검도 실시해야 한다”며 “능동적으로 대비하기 위해서는 금융권의 특화된 클라우드 서비스로의 전환이 이뤄져야 한다”고 제언했다.