김태선 의원, 노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안 발의

대통령 거부권·복잡한 입법절차...21대 국회 못 넘은 '노란봉투법'

[뉴스포스트=이별님 기자] 제21대 국회에서 끝내 좌초된 '노란봉투법'이 22대 국회에서 다시 입법 절차 시동을 걸고 있다.

10일 국회의안정보시스템에 따르면 김태선 더불어민주당 의원은 이날 '노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안(이하 '개정안')'을 대표 발의했다. 개정안은 이른바 '노란봉투법'이라고도 불린다.

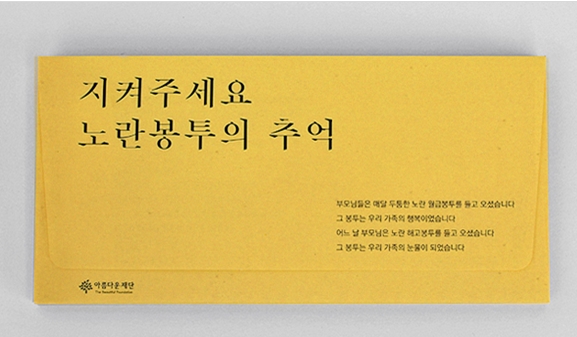

노란봉투법의 유래는 지난 2014년 법원이 쌍용자동차 파업 참여자들에게 47억 원의 손해배상 판결을 내리면서 시작했다. 한 시민이 언론사에 4만 7천 원을 노란색 봉투에 담아 보낸 것이 캠페인처럼 번졌다. 10만 명 4만 7천원만 내면 47억 원을 갚을 수 있다는 의도인데, 개별 근로자에게 천문학적 액수를 손해배상 청구하는 게 부당하다는 취지다.

김 의원이 발의한 '노란봉투법'은 '근로자'와 '사용자', '근로조건'을 확대해 합법 파업의 범위를 넓혔다. 또한 폭력이나 손괴 등 직접 손해를 제외하고는 근로자에게 사용자가 배상 청구나 가압류를 할 수 없도록 했다. 손해배상액 역시 노조의 존립을 위협하지 않는 범위 내에서만 청구가 가능하다.

제22대 국회에 발의된 '노랑봉투법'은 김 의원 발의안만 있는 게 아니다. 이달 3일 박해철 의원 역시 '노란봉투법'을 발의했다. 사용자가 손해배상을 청구할 시 법원은 각각의 귀책사유와 기여도에 따라 개별적으로 정한다는 내용을 제외하고는 김 의원 발의안과 내용이 유사하다.

윤석열 대통령은 지난해 12월 '노란봉투법'에 대해 거부권을 행사한 바 있다. 거부권 행사로 다시 국회로 돌아온 '노란봉투법' 재가결 요건인 '재적의원 과반 출석 및 출석 의원 3분의 2 이상이 찬성'의 벽을 넘지 못해 최종 부결됐다.

입법을 주도한 더불어민주당은 내용을 일부 수정해 다시 '노란봉투법'을 발의했다. 하지만 복잡한 입법 절차에 막혀 '노란봉투법'은 제21대 국회가 끝날 때까지 본회의에 오르지 못했다.

김 의원은 "국제 기준과 선진국 입법례에 비춰 노동 3권의 핵심을 형해화하고 있는 현재의 법률적 한계를 극복하고, 헌법이 명시한 노동 3권의 원칙은 확고하게 지켜야 한다"며 "이를 위해 근로자의 범위에 노무제공자를 포함시키고, 사용자 개념을 실질적 교섭 당사자로 확장해 쟁의행위 정당성 범위를 '근로조건'으로 확대하고자 한다"고 말했다.

이어 "개별 조합원과 신원보증인에 대한 손해배상을 제한하고, 노동조합에 대해서도 배상액 상한제를 도입해 과도한 배상책임으로부터 노동조합과 노동자를 보호하려는 것"이라고 덧붙였다.