[뉴스포스트=이별님 기자] 환경 문제가 전 세계 초미의 관심사로 꼽히고 있다. 지구의 생명이 얼마 남지 않았다는 위기가 전 세계적으로 대두되면서 우리 역시 환경문제에 엄청난 관심을 쏟고 있다. 실제로 우리나라 이용자들이 2022년 구글코리아 검색에서 가장 주목했던 키워드는 인기 드라마도, 월드컵도, 대형 참사도 아닌 ‘기후 변화’였다.

다만 수질오염에 대한 관심은 비교적 떨어지는 것으로 나타났다. 세계자연기금(WWF)이 지난 1월 30일 발표한 ‘빅데이터 분석을 통한 한국 사회의 환경 인식 조사-한국 사회의 Eco-wakening 분석’에 따르면 한국인들의 유튜브 댓글에 가장 많이 언급된 환경 이슈는 ‘기후위기’가 누적 댓글 5만 640건으로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 ‘해양쓰레기(플라스틱 문제)’가 3만 4832건, ‘생물다양성’ 1만 4950건, ‘친환경 소비’ 7902건 순이었다.

언론은 주로 탄소중립과 미세먼지, 기후변화협약, 원전, 해양쓰레기, 친환경 소비 및 생활 실천 6가지 이슈를 다루고 있었다. 그중 미세먼지 이슈가 12만 9957건으로 가장 많았고, 탄소중립 이슈가 5만 764건으로 2위를 차지했다. 그 밖에 친환경 소비(4만 374건), 해양쓰레기(3만 6871건), 기후변화협약(1만 5220건), 원전(1만 1183건) 순으로 나타났다. 하지만 수질오염은 바다 위 플라스틱 쓰레기 정도를 제외하면 댓글이나 언론에서도 눈에 띄지 않았다.

대한민국에는 바다뿐만 아니라 강과 늪, 호수, 댐, 지하수 등 다양한 수자원이 분포돼 있다. 각각의 수자원들이 제 기능을 해야 생태계가 존속 가능하다. 특히 수질오염은 인간의 생명과 직결돼 더욱 중요하지만, 수질오염에 대한 국민들의 관심은 떨어지는 모양새다. 그동안 우리가 알지 못하는 기술의 발달이나, 자연의 정화 작용이 수질오염을 상당 부분 개선시킨 것일까. <뉴스포스트>가 알아봤다.

4대강과 3면의 바다 상황은?

한국수자원공사가 제공하는 물백과사전 등에 따르면 수질이 오염된 정도를 나타내는 지표에는 ▲pH(수소이온지수) ▲BOD(생화학적 산소요구량) ▲COD(화학적 산소요구량) ▲TOC(총유기탄소량) ▲TP(총인) ▲ TN(총질소) ▲DO(용존산소) ▲SS(부유물질량) ▲플랑크톤 수 ▲저생생물 수 ▲대장균군 수 등 매우 다양하다. 그중 BOD와 COD는 수질오염 지표로 널리 사용된다. 다만 수질을 일정하게 평가할 지수는 개발되지 않아 지표들을 종합적으로 고려해야 한다.

BOD는 물속 유기물을 미생물이 분해할 때 필요한 산소량으로, mg/L(ppm) 단위를 사용한다. BOD가 높다는 것은 물속 유기물이 많아 수질이 나쁘다는 의미다. 수질환경 기준 상수원수 1급수는 BOD 1ppm이하, 상수원수 2급수는 BOD 3ppm 이하다. COD는 물속 유기물을 산화제로 산화시킬 때 소요되는 산소량을 말한다. BOD와 같은 단위를 사용하고, 값이 적을수록 수질이 좋다는 것을 의미한다. 1급수는 1ppm 이하, 2급수는 3ppm 이하다.

TOC는 물속 용존 유기탄소를 이산화탄소로 산화시켜 정량하는 방법을 의미한다. TP는 물속 인 화합물의 합계, TN은 물속 질소화합물의 총량, SS는 물속 부유물질의 양을 뜻한다. 또한 DO는 물에 녹아 있는 산소량을 의미한다. 일반적으로 DO의 값이 클수록 깨끗한 물이다. 물고기가 살 수 있는 DO값은 4ppm 이상이다.

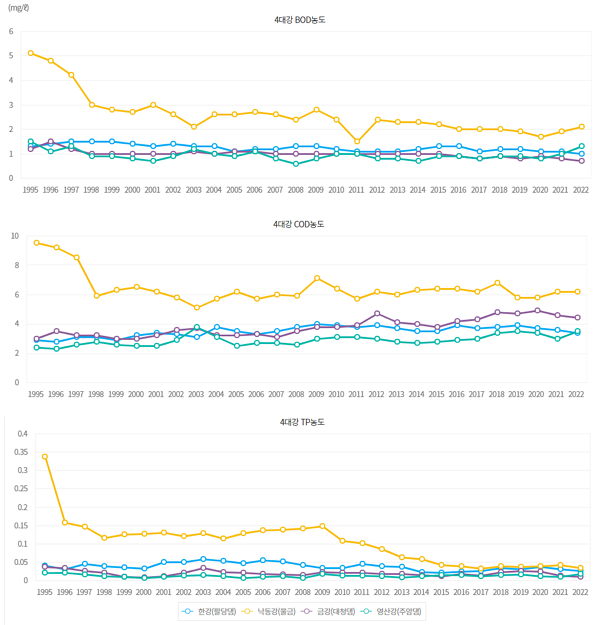

환경부는 1995년부터 2022년까지 4대강의 수질변화를 BOD와 COD, TP 농도로 산출했다. 셋 다 수치가 높을수록 오염이 심하다는 것을 의미한다. e-나라지표에 따르면 약 27년간 4대강의 BOD, COD, TP 농도는 낙동강을 제외하면 큰 변화를 찾아보기 어렵다. 낙동강의 경우 1995년 3~5급수에 해당하는 오염도를 보였지만, 지난해에는 2~3급수 수준으로 완화됐다. 다만 나머지 3개 유역과 비교하면 여전히 오염 수준이 높은 편이다.

그래프에 대한 환경부의 해석을 살펴보면 BOD 기준에서는 낙동강을 제외한 나머지 강은 BOD 2ppm 이하의 ‘좋음’ 수준을 달성했다. TP 농도는 BOD보다 조금 더 나은 상황이다. 반면 COD 기준을 놓고 보면 4대강 수질이 개선 추세에 있다고 평가하기 어렵다고 설명했다. 낙동강은 ‘보통’, 금강은 ‘약간 좋음’ 수준이다. 오히려 금강의 경우 2000년대 중반 이후 악화하는 모양새다.

바다의 수질 변화는 어떨까. 해양수산부가 e-나라지표에 제공한 1997년부터 2021년까지 동해와 남해, 남해 등 3개 연안의 COD 농도 수치에 따르면 1997년 동해안은 0.96mg/L(ppm)에서 2021년 1.37mg/L로 다소 올랐다. 같은 시기 남해안은 1.45mg/L에서 1.77mg/L로 증가했다. 서해안은 1.37mg/L에서 1.91mg/L까지 남해안보다 크게 올랐다. 25년 동안 바다의 COD 수치는 오름세를 탔지만, 수치상 수질은 양호한 편이다.

반면 같은 시기 울산연안과 부산연안, 마산만, 광양만, 인천연안, 시화호 등 특별관리해역의 수질은 크게 변화했다. 특별관리해역은 관련법에 따라 환경에 문제가 발생할 우려가 있는 해역을 의미한다. 울산연안(2.27→1.49), 부산연안(1.88→1.26), 마산만(3.35→2.72), 광양만(1.99→1.99), 인천연안(1.56→1.8), 시화호(15.61→2.18)로 COD 농도가 감소세를 보였다. 특히 1997년에만 해도 산업폐수 수준이었던 시화호의 수질은 극적으로 양호한 상태가 됐다.

바다는 강과 달리 BOD 측정이 불가능해 COD를 주로 활용한다. 해양수산부는 우리나라 3개의 연안 수질이 전반적으로 양호한 상태라고 설명했다. 특별관리해역은 마산만과 시화호를 제외한 대부분 연안이 양호했다. 시화호의 경우 1997년부터 집중 관리하면서 2000년대 초까지 대폭 개선됐다. 하지만 여전히 오염 위험이 있어 체계적인 관리가 필요하다는 게 해양수산부의 설명이다.

수질오염, 정말 양호한가?

국립환경과학원이 지난달 22일 발표한 ‘2022년도 전국오염원조사 보고서’는 수질오염원을 ▲생활계(하수처리구역 인구) ▲축산계(농가 및 가축 수) ▲산업계(업소 및 업소 폐수량) ▲토지계(대지, 밭, 논, 임야) ▲양식계(가두리, 유수식, 도전양식, 지수식) ▲환경기초시설(하수, 공공폐수, 분뇨, 매립장과 이들의 처리량) ▲기타 수질오염원 등 총 7가지로 분류했다. 이들이 증가할수록 수질오염 위험은 커진다.

보고서에 따르면 2021년 기준 생활하수를 발생시키는 총인구수는 5273만 명이다. 가축 사육 농가는 약 17만 8200호로 통계 시작 연도인 2008년 18만 3200호보다 감소했다. 기업형 농장 증가로 소규모 농가가 감소해 전체 수치가 줄어든 것이다. 반면 사육 두 수는 2억 4654만 마리로 2008년 1억 8225만 마리보다 증가했다.

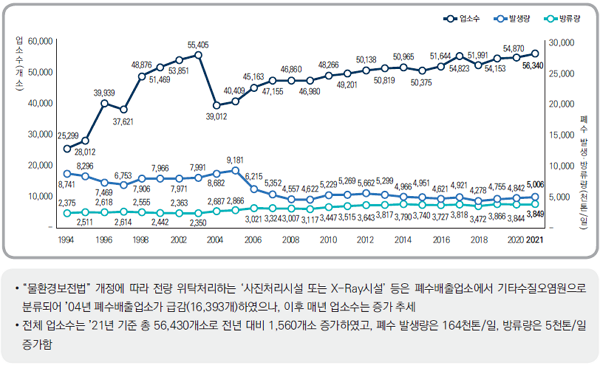

산업폐수 배출 업소와 폐수 방류량 역시 대체로 증가세를 보였다. 다만 산업폐수 발생량은 감소세를 보이고 있다. 2021년 기준 산업폐수 배출업소는 약 5만 6430곳, 하루 폐수 발생량 약 500만 6000t, 하루 폐수 방류량은 약 384만 9000t이다. 통계 시작 연도인 1994년 업소 수는 2만 5299곳으로 현재의 절반도 안 되지만 발생량은 874만 1000t, 1일 방류량은 237만 5000t이다. 발생량은 2006년 급감한 이후 오르락내리락 하지만, 방류량은 꾸준히 증가세를 보인다.

박수영 국립환경과학원 연구사는 “산업폐수 배출 업소 수 증가세와 비교하면 폐수 방류량 증가세는 다소 둔하다. 재이용수와 처리수가 늘었기 때문이다. 대부분의 업소는 정부 기준치를 지킨다”면서도 “단순히 방류량 증가세가 크지 않다고 해서 수질오염이 개선됐다고 단정 짓기 어렵다. 수질오염도에 대한 연구가 좀 더 다각도로 이뤄져야 알 수 있다”고 말했다.

[검증 결과]

절반의 사실. 낙동강과 시화호의 경우 수질오염이 과거보다 개선됐다. 하지만 강의 경우 수질오염 지표에 따라 개선 과제가 여전히 남아있다. 또한 금강은 수질이 악화했다는 지표도 있다. 지속적이고 체계적인 관리가 여전히 중요한데도, 국민 관심은 다소 떨어진 상황이라 수질오염 악화 위험은 여전히 남아있다. 따라서 ‘절반의 사실’ 정도밖에 판단할 수 없다.

[참고 자료]

구글코리아 올해 인기검색어는 기후변화·우영우·초단기 강수, 연합뉴스, 2022. 12.07

박수영 국립환경과학원 연구사 인터뷰