尹정부 ODA 예산 지난해 대비 31% 파격 증액

올해 11월 美 대통령 선거, 글로벌 ODA 분기점

금융시장 최후의 보루 ‘달러’와 공적개발원조(ODA)

미국은 세계 경제에서 매우 중요한 역할을 차지한다. 글로벌 비즈니스 사이클의 첨단에 선 미국의 경제 정책 변화가 세계 경제에 큰 파급 효과를 가져오는 까닭이다. 미국은 글로벌 전체 생산의 약 22%를 담당하고 주식시장 자본의 3분의 1 이상을 차지하고 있다.

또 미국은 국제통화기금(IMF)과 세계무역기구(WTO) 등 국제기구 설립의 주역이자, 현재까지도 이들 국제기구 주요 의사결정의 막후에 있는 실력자다. 미국이 세계 경제에서 갖는 위상과 영향력 때문에 미국 달러는 글로벌 금융거래와 무역에서 가장 널리 사용되는 통화가 됐다. 미국의 통화 정책과 달러에 대한 신뢰도가 전 세계 금융시장을 지탱하는 ‘최후의 보루’로 작용하고 있는 셈이다.

미국 달러는 글로벌 금융 시스템이 굴러가게 하는 기초 인프라다. 미국의 경제 정책은 전 세계에 영향을 미친다. 미국은 전 세계 외국인직접투자(FDI)의 5분의 1을 차지하면서, 동시에 전 세계 5분의 1에 해당하는 국가들에게 가장 중요한 수출 목적지이기도 하다.

미국은 1930년대 대공황과 2008년 금융위기 등 경제위기 상황마다 달러 통화량을 증대하는 양적완화 정책 카드를 꺼내고 있다. 이에 따라 대공황과 금융위기, 코로나19 팬데믹 등 경제·사회 위기마다 달러의 통화량이 증가하면서 달러 가치의 변동성이 커지고 있다.

미국은 이러한 자국의 세계 시장 지배력과 달러 패권을 바탕으로, 공적개발원조(ODA)를 추진하며 개발도상국의 경제 발전과 빈곤 감소에 기여하고 있다. 미국의 공적개발원조(ODA) 예산규모는 세계 1위로, 개발도상국들의 경제와 사회 발전에 중요한 기여를 하고 있다. 하지만 미국 달러의 통화량 증가와 이에 따른 달러 액면가치 총량의 변동은 미국 ODA 예산에 대한 실제 효과성에 영향을 미칠 우려를 불러온다.

美 ODA 중심, 국제개발처(USAID)

미국 경제는 양적, 질적으로 국제 경제에 상당한 영향력을 가진다. 미국은 세계 최대의 경제국으로, 전 세계 생산의 약 4분의 1과 무역 흐름의 10%를 차지한다. 미국은 세계 최대의 해외직접투자(FDI) 유입국 및 유출국이자, 세계 최대의 국제 채권국 및 채무국이다. 이런 까닭에 미국 달러는 국제 무역과 금융 시장에서 주요 통화로 사용되고 있고, 미국의 경제 정책은 글로벌 생산과 금융 시스템에 긴밀히 연관돼 있다.

ODA는 개발도상국의 경제와 사회 발전을 촉진하기 위한 공적 자금이다. 인프라 개발과 빈곤 감소, 보건 및 교육 지원 등을 목표로 한다. 미국의 ODA 역사는 1945년 제2차 세계대전이 끝난 후 구체화한다.

미국의 국무장관이었던 조지 C. 마샬(George C. Marshall)이 1947년부터 1949년까지 전쟁 직후 황폐해진 유럽에 상당한 재정적, 기술적 지원을 제공하는 이른바 ‘마샬 플랜’을 추진하면서다. 이 계획으로 미국은 유럽의 인프라를 재건하고 경제를 강화하는 원조 계획을 성공적으로 달성한다.

마샬 플랜의 성공을 바탕으로 해리 S. 트루먼 대통령은 1949년 국제 개발 지원 프로그램을 제안한다. 1952년부터 1961년까지 기술 지원과 자본 프로젝트를 지원하는 프로그램은 미국 원조의 주요 형태로 지속되며 미국 외교 정책의 핵심 구성 요소로 자리잡았다. 이후 미국은 1961년 11월 3일 존 F. 케네디 대통령 주도로 외국에 대한 원조를 관리하는 단일 기관인 USAID를 설립하고, 이 기관을 통해 ODA 사업을 추진하고 있다.

현재 미국 무상원조는 USAID가 담당하고 개발원조는 국무부와 재무부, 농무부, 국방부, 평화봉사단 등 50여 개 정부부처 또는 기관이 담당하고 있다. 미국 대외원조에서 총액기준으로 무상원조가 99%를 차지하고 USAID가 양자지원의 75%를 담당하는 만큼, USAID 예산이 미국 ODA의 중심인 셈이다.

증가하는 달러 액면가치와 인플레이션

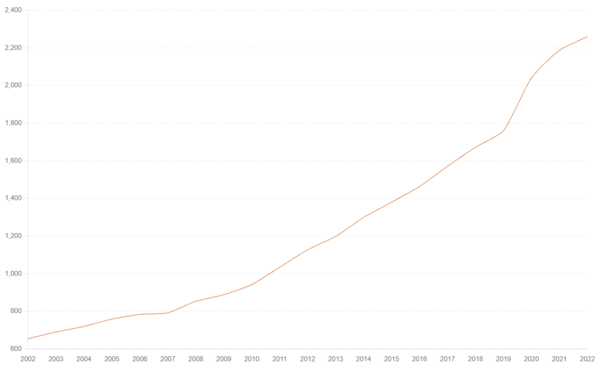

연방준비제도(Fed) 자료를 토대로 2002년부터 2022년까지 미국 달러가 전 세계에서 유통되는 가치를 분석한 결과를 정리하면, 2002년 약 6540억 달러(한화 892조 원)의 가치를 가졌던 전 세계 미국 달러의 액면가치 총액은 2022년 약 2조 2590억 달러(한화 3083조 원) 가치로 불어났다. 이를 아래 <그림1> 그래프로 구성하면 아래와 같다.

금융위기 전후인 2007년과 함께 2019년 전 세계에 유통되는 달러의 가치가 급상승하는 경향을 볼 수 있다. 달러의 유통량 증가 때문이다. 2008년 Fed는 금융위기 극복을 위해 기준금리를 0% 수준까지 인하하고 양적완화 정책을 펼치며 경제회복을 지원했다. 특히 2019년 달러의 유통량과 가치 상승이 두드러졌는데, 이는 금융위기 당시와 마찬가지로 전 세계를 강타한 코로나19 팬데믹으로 야기된 글로벌 경제위기를 극복하기 위한 미국의 노력으로 해석된다.

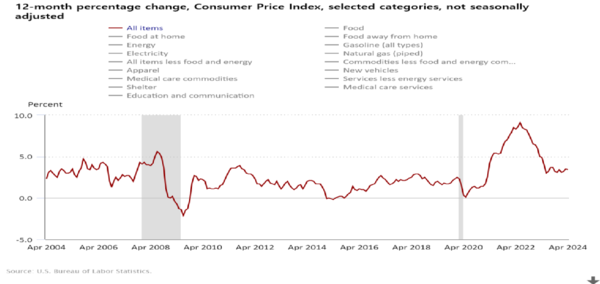

<그림2>는 미국 고용통계국(Bureau of Labor Statistic, BLS)에서 제공하는 소비자물가지수(CPI)에 따른 인플레이션 변동을 나타낸 그래프다. 미국 CPI는 2008년 7월 금융위기 당시 5.6%를 기록했고, 이후 코로나19 팬데믹 기간이었던 2022년 6월 9.1%로 정점을 찍는다.

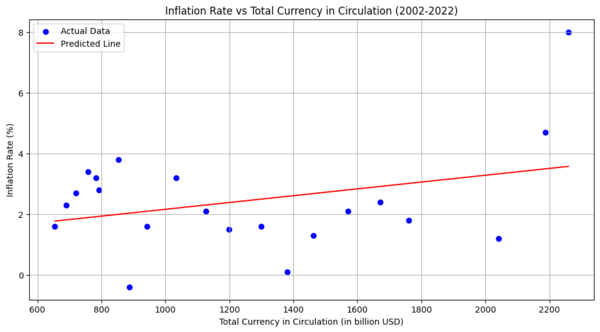

<그림3>은 미국 달러 통화량 증대에 따른 달러 가치 상승과 미국 인플레이션율을 선형회귀분석 모델로 구성한 것이다. 전 세계 달러 가치가 증가할 때마다 인플레이션율도 증가하는 경향성을 볼 수 있다.

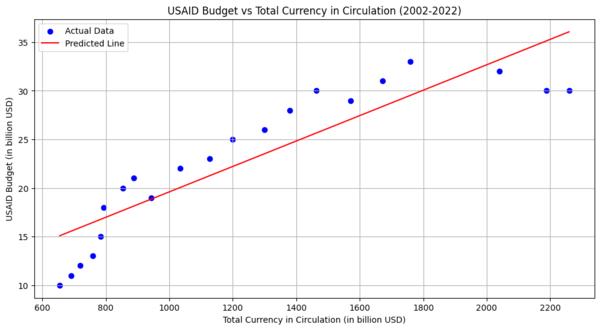

<그림4>는 미국 달러 통화량과 달러 가치 증가에 따른 USAID 예산의 변동을 선형회귀분석 모델로 구성한 것이다. 달러 가치가 증가하면 USAID 예산도 증가하는 경향성을 볼 수 있다.

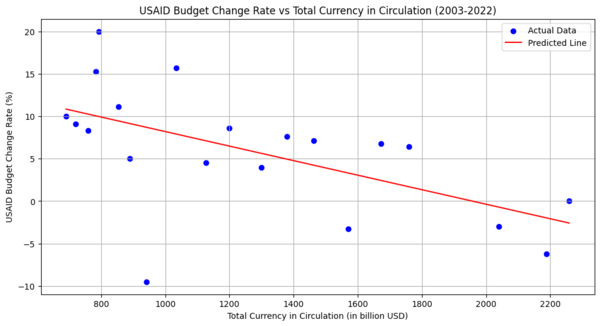

<그림5>미국 달러 통화량 증가와 달러 가치 상승에 따른 ‘USAID 예산 변동률’을 선형회귀분석 모델로 구성한 것이다. ‘USAID 예산 변동’과 달리 달러 통화량이 증가할수록 ‘USAID 예산 변동률’은 낮아지는 경향성을 볼 수 있다.

USAID 예산 증가가 실제 구매력을 담보하기 위해선 인플레이션율보다 더 큰 예산 증가가 있어야 한다. 하지만 미국 달러 통화량과 USAID의 예산 변동률을 선형회귀분석한 결과 USAID의 예산 변동률은 미국 달러와 ‘음의 상관관계’를 가지는 것으로 나타났다.

USAID 예산 증가율이 미국 인플레이션율을 넘지 못했을 뿐만 아니라, 통화량 증가에 따라 불어난 달러의 총 액면가치만큼의 예산 추가분도 확보하지 못한 것이다. 이는 USAID의 예산이 해마다 늘어났지만, 실제 구매력은 떨어져 실제 프로젝트 실효성 확대로 이어지지 못하거나 되레 실효성이 퇴보하고 있을 가능성을 제기하는 거시적 데이터 분석이다.

USAID 예산감축 기조 트럼프의 재선, 글로벌 ODA 영향 촉각

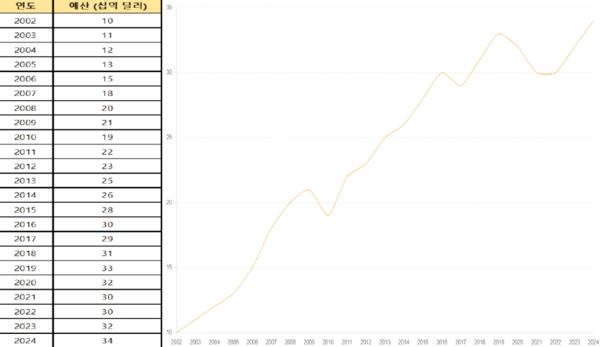

USAID 자료를 토대로 2002년부터 2024년까지 USAID의 예산 데이터를 표와 그래프로 분석하면 아래 <그림2>와 같다.

<그림6>을 보면 USAID 예산은 전반적으로 우상향하고 있다. 다만 2010년과 2017년, 2020년, 2021년 이례적으로 예산이 삭감된 데는 다양한 배경이 있다. 2010년은 2008년 발생한 글로벌 금융위기 여파가 미국 정부 재정에 본격적으로 영향을 끼친 시기로, 미국의 경제회복 과정에서 USAID 예산이 일부 삭감된 것으로 보인다. 미국 내 재정 긴축으로 해외 무상원조 예산이 영향을 받은 것이다.

트럼프 행정부 당시인 2017년에는 트럼프 대통령의 ‘아메리칸 퍼스트’ 정책의 영향으로 일부 USAID 예산이 삭감됐다. 당시 트럼프는 해외 원조보다 미국 내 문제 해결에 정부 예산을 집중하길 원했다. 2018년과 2019년 30% 이상 삭감안을 제시한 트럼프의 제안을 미국 의회에서 반대하며 추가적인 해외 원조 예산 삭감은 없었다.

2020년은 초기 코로나19 팬데믹과 미국 대선 영향으로 예산이 일부 삭감됐다. 팬데믹 대응을 위해 해외 원조 예산이 미국 내로 일부 돌아가고, 대선이 치러지면서 커지는 정치적 불확실성이 해외 원조 예산에 영향을 끼친 것으로 분석된다. 2021년도 마찬가지로, 코로나19 팬데믹 심화로 해외 원조 예산 지출이 줄어든 것으로 보인다.

윤석열 정부는 올해 ODA 예산을 파격적으로 31% 증액했다. 글로벌 시민사회 빈곤감소와 지속가능발전을 위한 인류 공동의 목표에서 한국이 차지하는 몫이 커진 것이다. 이로써 대한민국은 2030년까지 GNI 대비 ODA 비율 0.2% 목표에 근접했다. 윤석열 정부의 ODA 정책 기조는 경제협력개발기구(OECD)의 개발원위원회(DAC) 동료평가에서 예산 확대와 정부·시민사회 파트너십, 그린 ODA 분야 등에서 긍정적인 평가를 받기도 했다.

올해 11월 5일 시행 예정인 미국 대통령 선거에서 트럼프 대통령이 재선에 성공한다면, USAID의 예산감축 기조는 변수가 아닌 상수가 된다. 달러 통화량와 액면가치 총액 증가라는 장기적 충격에, USAID 예산 자체의 감축이라는 단기적 충격이 더해지면 글로벌 ODA 프로젝트 위축 우려가 커진다. 대한민국을 포함한 전 세계 글로벌 국가들과 ODA 기관들이 이번 미국 대통령 선거 결과에 주목하는 이유다.

※참고문헌

· Bertaut, C., von Beschwitz, B., & Curcuru, S. (2023, June 23). The international role of the U.S. dollar: Post-COVID edition. Federal Reserve Board.

· Kanno-Youngs, Z., & Sanger, D. E. (2019, August 7). Trump officials press to freeze foreign aid, worrying Congress. The New York Times.

· Kose, M. A., Lakatos, C., Ohnsorge, F., & Stocker, M. (2017). The global role of the U.S. economy: Linkages, policies and spillovers. World Bank.

· Litan, R. E. (2000). The globalization challenge: The U.S. role in shaping world trade and investment. Brookings Institution.

· Stocker, M., Lakatos, C., Ohnsorge, F., & Kose, M. A. (2017). Understanding the global role of the US economy. CEPR.

· “Currency and Coin Services”, Board of Governors of the Federal Reserve System(Fed), accessed May 27.2024.

https://www.federalreserve.gov/paymentsystems/coin_data.htm.

· “Graphics for Economic News Releases”, Bureau of Labor Statistic(BLS), accessed May 27.2024.

https://www.bls.gov/charts/consumer-price-index/consumer-price-index-by-category-line-chart.htm.

· “USAID History”, U.S. Agency for International Development(USAID), accessed May 27.2024.

https://www.usaid.gov/about-us/usaid-history.