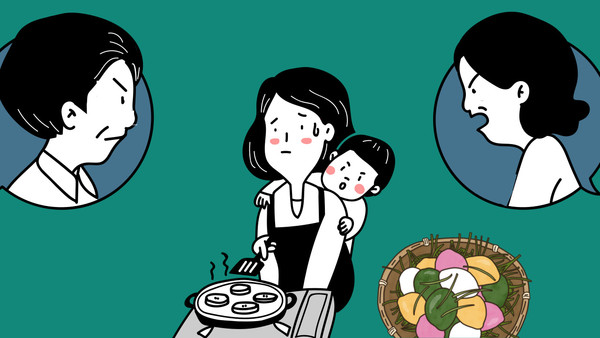

즐거워야 할 명절, 누군가에게는 공포로 느껴지기도

[뉴스포스트= 강대호 기자] 아침저녁으로 공기가 차가워졌다. 조만간 추석이 다가온다는 의미다. 추석은 우리나라에서 손꼽히는 명절이다. 설날과 더불어 한해를 넘기는 통과의례이기도 하다. 그래서 설날과 추석 즈음이면 다양한 문구의 인사를 담은 모바일 메시지를 받거나 보내곤 한다. 때론 똑같은 디자인과 문구일 때도 있지만 이 정도로도 대부분의 인간관계는 문제없이 유지된다.

하지만 가족으로 넘어가면 이야기가 다르다. 그야말로 명절은 꼭 챙겨야 할 통과의례다. 그래서 부모는 부모 대로 자식은 자식 대로 명절이 다가오면 부담감도 함께 느낄 수밖에 없다. 하지만 이 부담의 스펙트럼은 다르다. 부모가 느끼는 부담과 자식이 느끼는 부담이 전혀 다르기 때문이다.

부모는 살아가느라 바쁜 자식을 조금이라도 더 챙기고 싶고 궁금한 게 많다. 그런 모습을 보면 자녀는 가슴이 답답해진다. 살가운 챙김이 부담으로 다가오는 것이다. 학업 문제가, 취업문제가, 결혼문제가, 아이 양육문제가…

명절 가족 모임은 결국 부담을 나누는 자리가 되고 만다. 그런데 이 부담이 법적인 가족 관계, 즉 in law로 넘어가면 차원이 또 달라진다.

명절이 다가오는 소리

기자는 가을로 깊어가는 날씨가 아니더라도 추석이 다가오고 있음을 느낄 수 있다. 예전에 쓴 몇몇 글들의 조회 수가 올라가기 때문이다. 기자는 예전에 다른 플랫폼에서 글을 썼었다.

그중에 “아들 부부와 처음 맞는 명절”에 관한 글이 사람들의 꾸준한 관심을 끈다. 아직은 며느리가 어색해 집으로 부르지 않고 외식으로 명절 행사를 갈음했다는 내용이었다. 그 글을 좋아하는 사람도 많았지만 악플이 꽤 달렸다. 왜 가족단톡방을 만들었냐면서.

원래 제목은 그게 아니었지만 그 글을 실은 매체 편집부가 “가족단톡방”을 강조해 제목을 수정했다. 글에서는 “가족단톡방을 만들었지만 결국은 유명무실해서 없는 거나 마찬가지가 되었다”라고 짧게 언급했었다. 하지만 그 글의 제목을 본 독자들, 아마도 여성이고 며느리인 그들은 ‘가족단톡방’을 만들었다는 것에 분노한 듯했다. 족쇄라면서.

그런 지적을 보며 “아, 그럴 수도 있겠군!” 했다. 그래서 안 그래도 유명무실한 기자 부부와 아들 부부가 모인 단톡방은 더욱 유명무실해졌다.

그리고, “설날에 시댁 안 가는 법을 시아버지가 검색해 봤다”는 내용의 글도 명절 때면 조회 수가 꽤 올라간다. 명절에 모인 가족들이 서로 상처를 주기도 하는 현실을 안타까워하는 내용이다.

기자의 경험도 담았다. 아직 어리다고 생각한 아들이 갑자기 결혼 결심을 했을 때 놀란 마음에 아들에게 상처를 주었었다. 나이를 먹고 부모라 하더라도 성숙하지 못한 말과 행동을 한다는 것을 깨달았다. 그 글에는 갈등과 반성, 그리고 화해를 담았다.

그 글에 ‘명절에 시댁 안 가는 법’이 구체적으로 나오진 않는다. 다만 초보 시아버지의 호기심으로 관련 키워드를 검색해보니 다양한 아이디어를 담은 글들이 줄줄이 이어졌다는 내용이다.

“처가댁에서 찾은 보물”을 다룬 글도 추석이 가까워져 오니 조회 수가 올라온다. 장인어른이 청년 시절부터 보관해온 우리나라 최초의 완역본 <셰익스피어 전집>을 물려받았다는 내용이다. 그 책들이 출판된 지 60년 된 귀한 책이라는 것과 그해 추석 가족 모임에 있었던 에피소드를 담담히 서술했다.

그 글은 고서 매니아들의 관심을 받기도 했지만 엉뚱한 반응도 있었다. 댓글에 ‘나도 시가에 가서…’와 같은 취지의 댓글들이 달린 것이다. 처음에는 이게 무슨 말인가 했다. 그 글을 읽은 지인이 설명해준 후에야 무슨 뜻인지 알았다.

아마도 여성인 그들은 ‘처가’라고 쓴 기자의 표현을 문제 삼아 자기들도 시댁을 시가로 표현한 것이었다. 사실 나중에 ‘처가댁’으로 수정했지만 처음에는 ‘처가’라고 했었다. ‘처가댁’은 가(家)와 댁(宅)이 같은 의미라 중복해 쓰면 안 되는 것으로 알고 있어서 생긴 사태였다.

마침 추석 연휴 기간이라 날카로워진 한국의 며느리들이 몰려들어 기자의 글은 엄청난 조회 수를 자랑했다. 물론 욕도 그만큼 많이 먹었다. 그날 이후 그 글은 댓글 창을 닫고 쳐다보지도 않았다. 그런데 추석 시즌 즈음이면 다시 조회 수가 올라가는 것이다.

명절의 의미를 바꿀 수 있을까

명절이면 관심받는 기자의 과거 글들을 보면서 명절이라는 의미를 다시 생각하게 된다. “오랜 관습에 따라 해마다 일정하게 지켜 즐기는 날”이라는 사전적 의미처럼 과연 즐기는 날이 되고 있는가 하고.

명절이 다가오면 언론도 부담 혹은 공포를 부추긴다. 특히 시댁 혹은 시가를 방문해야 하는 며느리들의 마음을 자극하거나 대변하는 기사들이 나온다.

올해도 어김없이 “추석에 시댁서 3박 하래요” 라거나 “기혼여성 55.8% 추석 스트레스” 같은 제목의 기사들이 눈길을 끈다.

이런 기사들을 보면 기자는 왠지 죄인이 되는 느낌이다. 시댁 혹은 시가가 명절만 되면 며느리들에게 육체적으로나 감정적으로 무거운 짐을 지우는 곳인 것처럼 비치기 때문이다. 하지만 시어른이기도 한 기자는 이런 취지의 기사를 볼 때 언짢은 한편 의문을 가지기도 한다. 이런 취지의 기사들이 아직 경험하지 못한 것을 학습하게 해 공포를 조장하는 건 아닐까 하고.

“추석 지나고 식을 치를 걸 그랬어요. 결혼하자마자 명절이 닥치니 얼마나 힘들고 어렵겠어요.”

지난 8월 딸이 결혼한 지인의 말이다. 그는 딸이 이번 추석에 시댁 혹은 시가에 가서 힘든 노동을, 혹독한 감정 노동을 겪지나 않을까 걱정했다. 아직 닥치지 않은 일이지만 스테레오타입으로 전해지는 명절과 시댁에 대한 클리셰가 그의 뇌리를 지배하는 듯했다.

그래서일까 기자에게 추석에 며느리 너무 부려먹지 말라 한소리 한다. 마치 모든 시댁이 명절에 며느리를 부려먹는 빌런의 소굴인 것처럼. 아무튼 명절은 모든 가족 구성원을 힘들게 만드는 행사인 것은 맞는 것 같다.

누군가는 명절이 시대에 맞게 변해야 한다고 이야기 한다. 필요하지만 어려운 과제다. 혹시 정치인이나 언론, 혹은 시민단체가 나서 계몽하면 변할 수 있을까.

명절 행동 수칙이나 원만한 가족 관계 설정은 누군가 강권해서 합의할 수 있는 문제는 아닐 것이다. 나로부터 변하고, 우리가 변하고, 그 흐름이 거스를 수 없는 파도가 된다면 가능하겠지만.

물론 시간은 오래 걸릴 것이다. 만약 그렇게 된다면 지금과 같은 명절의 모습은 다큐멘터리와 박물관에서나 볼 수 있는 풍속이 되지 않을까.

진짜 그렇게 된다면 명절을 “예전에 관습에 따라 해마다 일정하게 지켜 즐기던 날. 그러나 집안 여성들의 노동을 착취하고 감정을 혹사한 날. 지금은 각 가정 사정에 맞춰 세상을 떠난 가족을 추모하는 가족 행사의 날.”이라고 정의하지 않을까. 다만 변치 않는 건 명절이 황금연휴라는 사실일 테지만.