정상영 아동권리보장원 실종아동전문센터장 인터뷰

어느날 갑자기 사라져 버린 아이들이 있다. 짧게는 며칠에서 길게는 수십년까지. 시간은 가고 세상은 변하건만 아이를 잃은 부모는 아직 ‘그 때 그 시절’에 머물렀다. 매년 2만여 명의 실종아동이 발생하는 우리나라의 현실과 실종아동 찾기 캠페인의 현주소를 알아봤다. 실종아동 가족의 멈춰진 시간이 다시 흐르길 바라면서. -편집자주-

[뉴스포스트=이별님 기자] 경찰청에 따르면 지난해 실종아동 신고 건수는 1만 9,146명으로 무려 2만 명에 육박한다. 이들 중 현재까지 발견되지 않은 실종아동만 105명이다. 현행법상 실종아동은 실종 당시 18세 미만 아동을 의미한다. 가족의 보호가 필요한 아이들 최소 105명이 여전히 집에 돌아오지 못하고 있다는 것이다. 10년 이상까지 실종 기간을 확장하면 수백 명 이상 아이들의 행방은 여전히 오리무중이다.

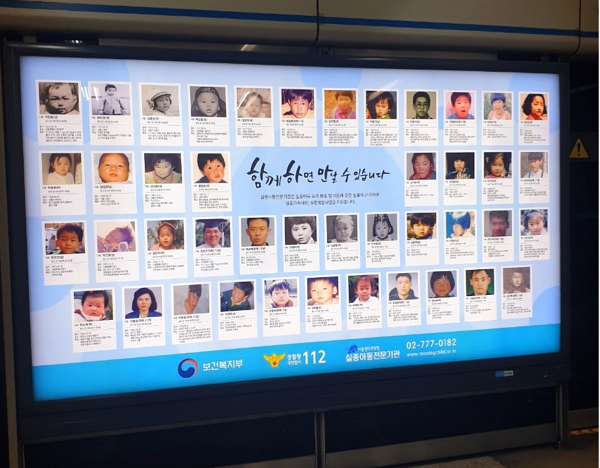

실종아동 문제 해결을 위해 관련 기관이나 법인 등에서는 각종 캠페인들을 진행하고 있다. 대표적인 예로 실종아동 찾기 광고를 꼽을 수 있다. 해맑은 아이들의 모습이 담긴 사진들은 빛이 바랬고, 신상 정보와 실종 당시 사연은 제각각이다. 지하철이나 번화가, 편의점 등 유동 인구가 많은 장소나 홈쇼핑 카탈로그, 과자 봉지 등 사람들이 눈길이 가는 곳에는 실종아동들의 사진과 신상 정보를 흔히 볼 수 있다.

실종아동 찾기 광고는 사람들이 몰리는 장소에 가거나 TV만 틀어도 쉽게 볼 수 있다. 바쁜 현대인들에게는 어쩌면 익숙할지도 모른다. 낯익은 풍경이라는 이유로 그냥 지나치기도 쉽다. 유심히 보는 사람이 많지 않다는 의심도 든다. 실제 효과는 어느 정도 일까. <뉴스포스트>는 지난 19일 정상영 아동권리보장원 실종아동전문센터장과의 서면 인터뷰를 통해 알아봤다. 인터뷰는 코로나19 예방 차원에서 서면으로 이뤄졌다.

“편의점·홈쇼핑에서 일어난 기적”

실종아동 찾기 광고가 현대인들의 일상이 됐다고 해도 효과가 없다고 보기는 어렵다는 게 전문가의 설명이다. 정 센터장은 “과거와 비교해 현재 실종아동이 발생하는 유형은 크게 다르지 않다”면서 “만 18세 미만 실종아동 신가는 해마다 약 2만 건이다. 하지만 실종아동 미발견 건수는 감소 추세”라고 설명했다. 일례로 2019년에 실종된 아동 중 그해 말까지 발견되지 못한 아동은 총 99명이었다. 하지만 지속적인 홍보와 추적으로 지난해에는 9명까지 감소했다.

지하철 광고 등 실종아동의 얼굴을 반복적으로 사람들에게 보여주는 것 역시 실제 효과가 있다고 정 센터장은 설명했다. 그는 “장기 실종아동 사진이 반복 홍보되다 보니 홍보 효과가 없을 거라고 예상할 수 있다”면서 “하지만 실제로 홈쇼핑 카탈로그 및 편의점 포스기에서 실종아동이 자신의 어릴 적 모습을 보고 가족과 상봉한 경우도 있다”고 전했다.

실종아동전문센터(이하 ‘센터’)에 따르면 지난해 1월 A모 씨는 홈쇼핑 카탈로그에 실린 실종아동 찾기 광고를 보고 가족을 찾았다. 광고에 실린 아이가 자신일지도 모른다는 생각에 경찰에 확인 요청을 했고, 22년 만에 가족을 찾을 수 있게 됐다. A씨의 신상정보는 2018년 11월 센터 접수 이후 31개 기관에서 총 68회 걸쳐 홍보가 진행된 바 있다.

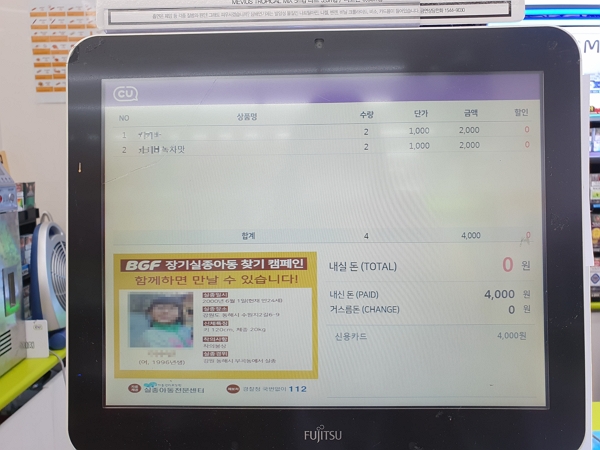

실종아동 광고를 통해 가족을 찾은 사례는 A씨뿐만이 아니다. 지난해 10월 B모 씨는 편의점 포스기에 실린 실종아동 찾기 광고를 통해 20년 만에 잃어버린 가족을 찾았다. 편의점에서 어린 시절과 똑같은 사진을 본 B씨는 자신이 실종아동인지도 모르고 센터에 ‘사진을 내려달라’는 취지로 연락했다. 하지만 확인 단계에서 B씨가 실종아동임이 밝혀졌고, 극적으로 가족을 만날 수 있었다. B씨의 사진은 같은 해 9월부터 전국 1만 4천여 점 편의점에 송출돼왔다.

장기 실종아동 스스로가 가족을 찾게 됐다는 기적 같은 이야기는 반복적인 실종아동 광고를 통해 가능하게 됐다. 그럼에도 정 센터장은 실종아동 캠페인 중 가장 효과가 좋은 방법이 무엇이냐는 질문에는 ‘하나를 찝어서 말하기는 어렵다’는 취지의 답을 했다. 그는 “가장 효과 좋은 방법 하나를 말씀드리긴 어렵지만, 실종아동 본인 스스로 실종아동일 수 있다는 가능성을 인지하도록 홍보하고 있다”고 말했다.

실종아동 찾는 방법, 어디까지 왔니

이 땅에는 여전히 많은 부모들이 잃어버린 자녀를 애타게 찾고 있지만, 희망이 없는 건 아니다. A씨와 B씨 사례 같은 기적이 다시 일어나지 않으리라는 법은 없다. 다행히 실종아동을 찾는 방법 역시 시대가 변하면서 발전하고 있다. 정 센터장은 “CCTV의 발달로 실종아동 발생 시 아동 위치추적 등으로 신속히 찾을 수 있게 됐다”며 “덕분에 현재는 거의 대부분의 아동이 집으로 귀가하고 있다”고 설명했다.

정 센터장에 따르면 기존 실종아동 가족 상봉은 제보를 통한 수사와 유전자 검사, 홍보 사업을 통해 이뤄져 왔다. 하지만 시대가 변하면서 현재는 실종아동 찾기에 IT기술까지 접목하는 추세다. 센터가 한국과학기술연구원과 협업한 ‘복합인지기술’이 대표적이다. 복합인지기술을 활용한 사업은 이제 막 시작 단계다. 현재 홍보를 확대하는 과정 중에 있다.

복합인지기술을 이용하면 오래전 아동의 사진을 현재 추정 얼굴로 변환이 가능하다. 또한 사진과 사진을 비교하면서 유사한 얼굴을 찾을 수 있다. 아동과 아동, 아동과 성인과의 비교가 가능하다. 장기 실종아동을 찾는데 매우 유용한 기술이다. 정 센터장은 “아직 큰 성과는 보이지 않았다”면서도 “많은 기대를 하고 있다”고 덧붙였다.

한편 정 센터장은 실종아동을 찾는 데에는 기술 발달만큼 평범한 시민들의 관심 역시 중요하다고 전했다. 그는 “실종아동의 조기발견과 예방을 위해 많은 기술과 제도들이 발전하고 있지만, 아직 남아있는 장기 실종아동을 가족의 품으로 돌려보내기 위해서는 국민 여러분들의 관심과 참여가 필요하다”며 “실종신고는 국번 없이 112로 전화해주시거나, 안전드림 앱으로도 가능하다. 또한 실종 아동전문센터나 경찰에 제보해주길 바란다”고 당부했다.