장애인 이동권, 투쟁 외에는 방법 없나

이동권 소송 비용 ‘개인’이 감내하는 우리나라

‘적극적 중재자’ 역할 다하는 캐나다 교통청 본받아야

[뉴스포스트=김혜선 기자] 모든 지하철에 엘리베이터가 설치된다면 ‘장애인 이동권’ 시위가 끝날까.

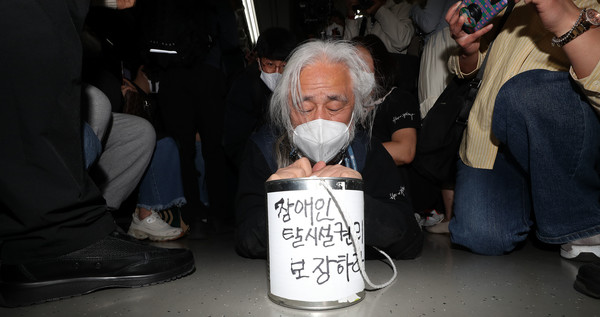

그럴 가능성은 낮다. 장애인 지하철 시위를 주도하는 전국장애인차별철폐연대(이하 전장연)에서 단순 이동권 문제뿐이 아닌, 장애인 복지를 위한 정부 예산을 확보해달라고 요구하고 있기 때문이다. 전장연은 지난 4일 논평에서 “장애인권리예산과 장애인권리 4대 법안 제·개정을 지금 ‘결정’해야 할 때”라며 출근길 지하철 오체투지 시위를 예고하고, 6일 지하철 4호선에서 시위를 진행했다.

전장연의 지하철 시위를 가장 적극적으로 비판하던 이준석 국민의힘 대표도 이 부분을 지적했다. 장애인 이동권 향상을 위한 사회적 노력이 필요하다는 것에는 공감하지만, 지하철 투쟁이 왜 ‘탈시설’ 및 ‘장애인 예산 확보’ 투쟁으로 연계가 되느냐는 게 이 대표의 불만이었다. 이 대표는 전장연의 지하철 시위는 ‘이동권 확보’ 목적이 아닌, 일부 장애인 단체의 ‘탈시설 요구’라는 정치적 목적을 달성시키기 위한 것이라고 봤다.

반면 장애인 단체는 본지 인터뷰를 통해 ‘엘리베이터 설치율’만 높아진다고 이동권 문제가 해결되지 않는다고 맞섰다. 장애인 이동권을 위해서는 지하철, 버스, 장애인 택시 등 전반적인 교통수단에서 접근성이 향상되어야 하며, 이는 곧 중앙 정부의 ‘예산 분배’로 시작된다고 주장했다.

또한 전장연은 지난 20여년 간 이동권 향상을 위해 여러 차례 정부에 목소리를 전해왔지만 결국 변하는 것은 없었다고 했다. 변화를 위해서는 지하철로 몸을 던지는 투쟁을 선택할 수밖에 없었다는 것이다. 실제로 장애인 단체의 투쟁은 서울시장의 지하철 엘리베이터 100% 설치 약속으로 이어졌고, 저상버스의 실질적 도입을 골자로 하는 ‘교통약자법’ 개정도 이뤄냈다.

투쟁의 방식이 실질적인 변화를 불러온다는 것을 오랜 시간에 걸쳐 학습했기에, 전장연은 지하철 시위에 ‘장애인 권리 예산’과 ‘장애인권리 4대 법안’을 얹었다. 그러나 투쟁이 남긴 상처도 만만치 않다. 서울교통공사는 전장연 활동가를 대상으로 3천만 원의 손해배상을 청구하는 민사 소송을 걸었고, 출근길 지연으로 불만을 가진 시민들의 비난도 쏟아졌다. 급기야 서울교통공사에서는 지하철 시위를 막기 위한 ‘여론전’을 펼쳐야 한다는 문건까지 나오게 됐다.

장애인 단체가 ‘투쟁’이 아닌 다른 방식으로 접근할 수는 없을까. ‘장애인 이동권 천국’인 캐나다의 사례를 살펴보자.

적극적 중재자 ‘캐나다 교통국’이 보여준 모범

캐나다 교통국(Canadian Transportation Agency)은 교통시설에 대한 장애인의 이의제기나 진정을 신청받는 ‘적극적 중재자’의 역할을 하고 있다. 만약 교통시설이 장애인이 이용할 수 없을 정도로 불편하면, ‘장애인 교통 규정(ATPDR)’과 ‘장애인 교통계획 및 보고 규정(ATPRR)’에 따라 운송회사에 행정적·금전적 처분을 통해 이를 정정하도록 명령을 내릴 수도 있다. 캐나다 교통국은 홈페이지를 통해 언제든지 장애인의 불편 사항을 접수 받고 있고, 30일 이내 불만 사항에 대한 응답을 회신한다.

캐나다 교통국은 장애인 이동권에 대한 강력한 법적 구속력을 바탕으로 캐나다 국철(Via Rail)의 실질적인 변화도 이끌어 낸 바 있다. 무려 20여년 전의 일이다.

지난 2002년 캐나다 국철은 ‘르네상스(Renaissance rail cars)’라는 새로운 객차 139개를 도입해 운행을 시작했다. 그런데 이 객차는 출입구 폭이 27.5인치(약 70cm)에 불과해 휠체어 접근이 어려웠고, 장애인은 수면실 및 화장실에 갈 수 없었다. 이에 캐나다장애인협회는 캐나다 교통국에 진정을 제기했다.

캐나다 교통국은 장애인협회의 진정을 받아들이고, 3년 간 조사 끝에 139개 객차 중 총 30여대를 ‘장애인이 접근 가능하도록’ 수리하라는 결정을 내렸다. 그러나 변화의 과정은 쉽지 않았다. 캐나다 국철은 △르네상스 객차가 새로 제조된 것이 아닌 점 △비용이 지나치게 많이 들어가는 점 △장애인 접근성 문제는 직원의 도움을 통해 해소할 수 있다는 점을 들어 연방항소법원에 항소했다. 항소 결과는 캐나다 국철의 승리로 끝났다.

그러나 캐나다 교통국은 이에 멈추지 않고 이 사건을 연방대법원으로 끌고 갔다. 연방대법원에서는 지난 2007년 캐나다 교통국의 처분이 정당하다고 최종 판결을 내렸다. 캐나다 국철이 주장한 ‘과도한 비용’에 대해서는 “객차 수를 증가시키고 업그레이드하는 과정에서, VIA Rail은 법적 의무와 공공에 대한 책임을 간과해서는 아니된다”고 선을 그었다.

캐나다 국철이 장애인 이동권을 위해 르네상스 객차를 수리하는 ‘변화’를 이끌어내기까지, 장애인 단체는 캐나다 교통국에 진정을 넣었을 뿐이었다. 이후 법적 다툼은 모두 캐나다 교통국이 이끌어갔다.

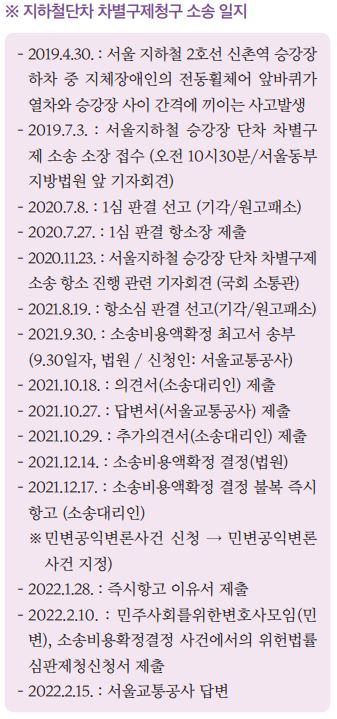

이는 우리나라의 장애인 이동권 운동과 명백히 대비된다. 지난 2019년, 전동휠체어 이용 장애인들은 지하철 승강장에 단차가 크거나 거리 간격이 넓어 장애인이 이동할 때 심한 위협을 느낀다며 지하철 회사가 이를 개선해야 한다는 소송을 낸 바 있다.

그러나 이 소송은 1년 만에 패소했고, 곧바로 제출한 항소장도 기각됐다. 현재 해당 장애인들은 지하철 회사의 소송 비용 약 1천여 만 원을 물어줘야 한다는 통보를 받게 됐다. 이에 대해 한국장애인단체총연맹은 지난달 4일 발표한 ‘일상의 목숨 건 사투, 지하철 승강장에서 전동휘체어 구하기’ 정책 리포트에서 “공익소송에서 패소하면 개인이나 단체가 책임을 오롯이 감당해야 하는 현실”이라고 꼬집었다.