-아동양육시설 퇴소자 2人에게 들어봤다

<뉴스포스트>는 앞서 [18살 홀로서다] 기획을 통해 보호종료아동 자립 문제를 고찰했지만, 이들이 왜 자립에 어려움을 겪게 된 것인지에 대해서는 지면을 할애하지 못했습니다. 혹자들은 보호종료아동 문제의 본질을 살피기 위해서는 그 이전을 들여다봐야 한다고 주장합니다. 보호종료아동들이 성인이 되기 전에는 보호대상아동이라고 불렸습니다. 본지는 이 땅에 어떤 아동도 소외받지 않는 세상을 꿈꾸며 보호대상아동에 대한 탐구를 시작했습니다. -편집자주-

[뉴스포스트=이별님 기자] “사람들 대부분이 시설에 대해 안 좋은 관념이 있어요. 여기 들어간 애들은 뭐가 부족해서 갔다고 생각하더라고요. 그래서 친구들한테도 시설에서 있었다고 말하기 꺼려질 때가 있습니다. 사람들이 우리에 대해 그렇게 생각하고 있어서 그런 점이 아쉬워요. 그게 아닌데 말이에요”

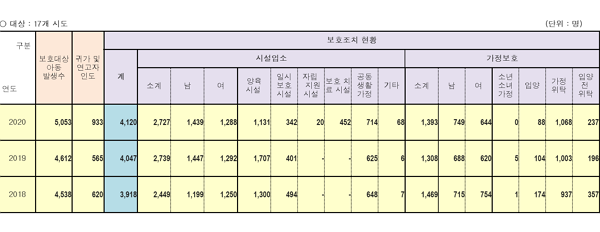

보호대상아동들의 상당수는 보육원과 같은 아동양육시설에 입소한다. 보건복지부에 따르면 지난해에만 보호대상아동 4,120명(귀가 및 연고자 인도자 수 제외 수치) 중 절반이 넘는 2,727명이 아동양육시설로 입소했다. 2019년과 2018년에 발생한 보호대상아동 역시 절반 이상이 시설로 거처를 옮겼다.

매년 수천 명 아이들이 아동양육시설에 입소하지만, 매스컴에 다뤄지는 시설은 극과 극의 얼굴을 하고 있다. 소외된 아이들이 따뜻한 어른들의 보살핌을 받으며 자라는 공간 아니면 각종 비리의 온상이던가. 선과 악 이분법으로 나뉘어 있다. 이 때문에 거주 경험이 없거나 관계자가 아니라면 아동양육시설에 대해 쉽게 진상을 파악하기 어렵다.

국내의 수많은 아이가 성장기를 보내는데도 베일에 가려져 있는 공간. <뉴스포스트>는 말도 많은 ‘시설’에 대해 솔직한 이야기를 거주 경험자들로부터 들어봤다. 인터뷰에는 문지현(23·가명) 씨와 유태은(20·가명) 씨가 참여했다. 코로나19 확산 방지 및 예방을 위해 각각 서면 인터뷰와 전화 인터뷰로 진행됐다.

문씨와 유씨는 모두 성장기를 아동양육시설에서 보내다가 시설에서 나와 대학교에서 학업을 이어갔다. 문씨는 보호 연장 조치돼 현재까지 시설에서 일정 부분 생활을 지원받고 있는 반면 유씨는 올해 초 보호 종료 조치됐다. 각자의 경험은 달랐지만, 시설에 대한 이들의 공통적인 시각은 ‘장단점이 있는 사람 사는 공간’이었다.

시설, 악마도 천사도 아냐

매스컴에서 지나치게 성역화하거나 악마화 한 이미지와는 달리 시설은 사람 사는 공간이었다. 비교적 늦게 입소했다는 문씨는 “모든 것이 어색했고 낯설었지만, 시설 선생님들께서 잘 챙겨주고 잘 대해주셔서 지금의 저로 잘 성장할 수 있었다”고 말했다. 유씨는 “남들보다 일찍 사회생활을 한다는 느낌이 들기도 했다”며 “시설은 크게 나쁘지도 좋지도 않았던 공간이었다”고 전했다.

문씨는 ▲ 풍족한 먹거리 ▲ 또래 아이들과의 유대감 형성 ▲ 다양한 문화 및 여가생활 제공 등의 이유를 들면서 자신이 거주했던 시설에 대해 고마움을 전했다. 그는 “대학에 진학하면서 많은 어려움이 있었는데, 시설 선생님들이 다양한 장학단체를 소개해주셨다”며 “그 결과 학자금 대출을 다 갚고 장학금을 받으며 4년 학교생활을 무사히 보낼 수 있었다”고 덧붙였다.

시설에서 풍족한 경험을 했다는 문씨지만, 내부에서 이뤄지는 자립 교육에 대한 아쉬움은 크다고 전한다. 그는 “교육이 상당히 미흡한 거 같다. 자립에 필요한 다양한 교육들이 이뤄졌지만, 당시에는 어리기도 하고 경각심이 부족해 귀 기울여 듣는 친구들이 거의 없다. 교육을 대충 듣는 경향이 문제”라며 “좀 더 자립에 대한 준비를 하고, 체계적인 지원을 통해 사회인으로 성장할 수 있으면 좋을 거 같다”고 말했다.

문씨는 어린 보호대상아동들이 자립 교육에 더욱 집중할 수 있도록 하는 방안을 강구해야 한다고 주장했다. 그는 “자립에 대한 경각심을 일깨워주고, 좀 더 현실성 있는 자립 프로그램이 생기면 도움이 될 거 같다”며 “제가 시설에 거주할 당시 정말 현실적으로 자립 프로그램이 이뤄졌으나, 현재는 흐지부지 됐다는 소식을 접했다. 아이들이 인권을 앞세워 (교육을) 거부하는 경우도 있어 양육과 인권에 대한 애매모호한 기준도 해결되면 좋겠다”고 설명했다.

많은 도움을 받고 있다는 문씨와 달리 시설을 ‘좋지도 나쁘지도 않았던 공간’이라고 정의했던 유씨는 내부의 인간관계에 대한 현실적인 이야기를 전했다. 유씨는 “또래 애들도 있고, 나이가 많은 사람, 적은 사람도 있는 단체 생활이다 보니 트러블이 있었다. 그런 점 말고는 시설에서 크게 단점을 못 느꼈다”면서도 “서로 의견이 맞지 않아 싸우기도 하고 사이가 멀어지는 경우도 있었다. 사이가 멀어진 친구들끼리 갈등이 컸다”고 털어놨다.

특히 코로나19 장기화와 같은 예기치 못한 사태가 벌어지면, 보호대상아동들의 생활은 더욱 어려워진다고 전했다. 시설 특성상 단체 생활을 하기 때문에 감염병 확산 방지 차원에서 거주 아동들의 외출이 제한된 것이다. 지난해 시설에 거주했던 유씨는 “시설 안에만 있으면 아무것도 안 하고, 일상이 반복돼 지루하다”며 “시설에서 따로 야외 산책 시간을 만들거나 문화 프로그램을 제공해줘서 버틸 수 있었다”고 소회를 전했다.

“시설보다 편견이 문제”

아동양육시설은 보호자와 떨어져 지낼 수밖에 없는 아동들이 가는 곳이다. 다양한 사람들이 모여 화합하기도 하고, 갈등이 일어나기도 한다. 퇴소자들은 시설 내 선생님들에 대한 고마움을 전하기도 했다. 이들의 이야기를 통해 시설은 소외된 아이들을 보듬어주는 공간만도, 각종 부정부패가 일어나는 문제의 공간만도 아니었다는 사실을 알 수 있었다. 선과 악의 이분법으로 규정될 수 있는 단순한 공간이 아니라는 것이다.

시설은 장단점이 있으면서도 현실적으로 보호대상아동들이 거주하기에 가장 무난한 선택지였다. 유씨는 “부모님한테 학대받거나, 부모님이 돌아가셨거나, 형편이 어려운 상황일 때 아이들이 시설에 온다”고, 문씨는 “저는 어머니가 계셨지만, 시설에서 생활하는 게 더 큰 도움이 될뿐더러 잘 자라기 위한 환경이 갖춰졌기 때문에 거주했다. 시설은 그냥 ‘우리 집’이고 ‘고향’이라 생각한다”고 말했다.

유씨는 시설 자체의 문제보다 시설과 시설 거주 아동에 대한 한국 사회의 편견이 더 큰 문제라고 지적했다. 그는 “대부분 사람은 시설에 대해 안 좋은 관념이 있다. 시설에 들어간 애들은 뭔가 부족하다고 생각한다. 그래서 친구들에게 시설 거주 경험에 대해 말하기도 꺼려진다. 그런 게 아닌데, 사람들의 관념이 그래서 아쉽다”며 “시설 아동들에 대한 지원도 좋지만, 시설과 보호대상아동에 대한 사회의 시선과 인식이 먼저 바뀌었으면 좋겠다”고 말했다.

문씨는 보호대상아동들이 사회로 나와야 할 때 더욱 관심이 필요하다고 말했다. 보호연장아동인 문씨는 보호 종료가 반 개월 정도 남은 상황. 보호대상아동들에 대한 보호기간 연장 및 자립정착금 확대 등의 정책이 이뤄져야 한다고 주장했다. 그는 “걱정은 보호 종료가 되는 그 순간이다. 막막하고 두렵고, 심적 부담감이 크다”며 “언제까지나 보호대상아동일 수는 없지만, 다양한 경제 및 교육 정책이 이뤄졌으면 하는 바람이다”라고 전했다.