“결혼, 반드시 해야 할 필요 없다” 2008년 27.7% → 2020년 41.4%

“결혼 없이 남녀가 함께 살 수 있다” 2008년 42.3% → 2020년 59.7%

[뉴스포스트=이상진 기자] 오는 21일은 부부가 서로의 소중함을 깨닫고 화목한 가정을 이루자는 취지로 제정된 법정기념일인 ‘부부의 날’이다.

‘부부의 날’은 지난 2003년 12월 18일 민간단체인 ‘부부의 날 위원회’가 국회에 제출한 청원을 국회가 본회의에서 결의하면서 2007년 법정기념일로 제정됐다. ‘부부의 날’로 지정된 5월 21일은 가정의 달인 5월에 두 명이 하나가 된다는 속뜻도 있다.

부부가 서로 하나가 돼 화목한 가정을 이뤄야 한다는 데는 이견의 여지가 별로 없지만, 한국 사회에서 ‘부부’라는 개념에 대해선 지난 10여 년 동안 많은 변화가 있었다. 대표적으로 부부싸움은 칼로 물 베기란 옛말은 정말 옛말이 된 모양새다. 어떤 이유든 이혼을 터부시하고 참고 살아야 한다는 명제는 많은 사회 구성원의 인식 속에 거짓으로 판명된 지 오래다.

뉴스포스트가 ‘부부의 날’을 맞아 통계청의 통계 자료를 기초로 지난 2008년 이후 우리 사회의 부부와 이혼, 출산, 배우자 만족도 등에 대한 인식 변화를 짚어봤다.

결혼, 필수가 아닌 시대...결혼하지 않아도 아이 가질 수 있다는 의견 늘어

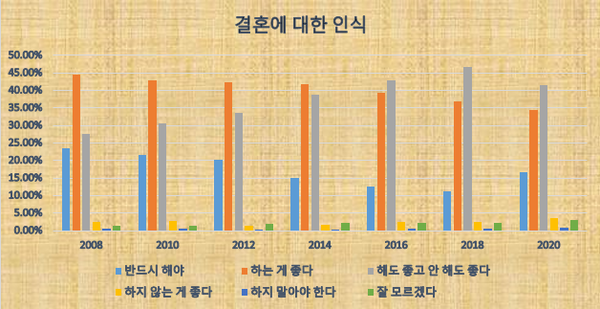

2008년까지만 해도 한국 사회는 결혼을 반드시 해야 한다거나, 하는 게 좋다는 의견이 주류였다. 2008년엔 결혼에 대해 △하는 게 좋다(44.4%) △해도 좋고 안 해도 좋다(27.7%) △반드시 해야 한다(23.6%) 순으로 답했다. 결혼하는 것이 좋다는 인식은 2014년까지 한국 사회에서 가장 많은 의견을 차지했다.

하지만 2016년을 기점으로 결혼을 해도 좋고 하지 않아도 좋다는 의견이 42.9%로 1위에 올라섰다. 이제 더 이상 결혼을 반드시 해야 한다거나, 최소한 결혼을 하는 게 좋다는 의견이 한국 사회 구성원의 주류가 아닌 것이다. 2016년 이후 결혼이 필수가 아니라는 인식은 부동의 1위다.

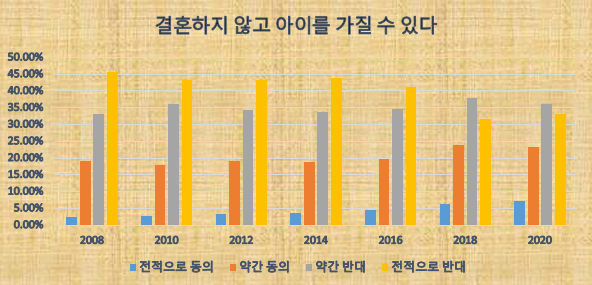

결혼을 반드시 하지 않아도 된다는 인식이 늘어나면서, 결혼하지 않고 아이를 갖는 것에 대해서도 부정적인 의견이 점차 줄고 있다. 2008년에는 결혼하지 않고 아이를 가질 수 있다는 데 45.6%가 전적으로 반대했지만, 이 비율은 △2010년 43.4% △2012년 43.4% △2014년 43.8% △2018년 31.7% △2020년 33.1% 등으로 감소세다.

반면 결혼하지 않고 아이를 낳는 데 전적으로 동의하는 비율은 △2008년 2.8% △2010년 2.7% △2012년 3.4% △2016년 4.5% △2018년 6.3% △2020년 7.2% 등으로 증가하고 있다. 또 약간 동의하는 의견도 2008년 19.1%에서 2020년 23.4%로 늘었다.

사실혼 등 다양한 부부의 모습 긍정...이혼에 대해 부정적인 인식 감소

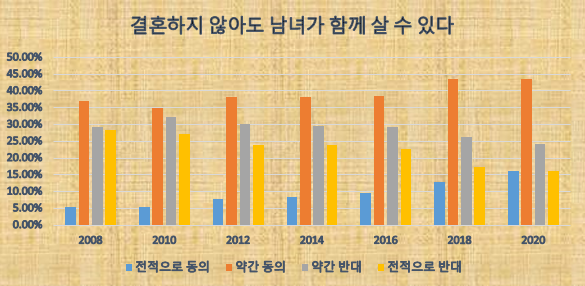

2008년 이후 한국 사회 구성원들은 법률혼 외에 다양한 부부의 모습을 긍정하는 인식 변화를 보였다. “결혼하지 않아도 남녀가 함께 살 수 있다”는 질문에 2008년에는 △약간 동의(36.9%) △약간 반대(29.3%) △전적으로 반대(28.4%) △전적으로 동의(5.4%) 순으로 답했다.

하지만 전적으로 반대한다는 의견은 △2018년 17.3% △2020년 16% 등으로 20% 아래로 떨어졌고, 전적으로 동의한다는 의견은 △2018년 12.9% △2020년 16.1% 등으로 늘었다. 결혼에 대한 한국 사회의 인식이 법적으로 부부가 되는 법률혼 외에 사실혼 등도 긍정하는 방향으로 바뀌는 것이다.

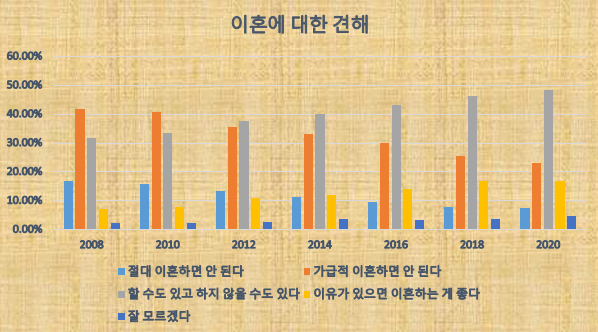

결혼에 대한 인식이 변화함에 따라 이혼에 대한 인식도 변한 것으로 드러났다. 2008년까지만 해도 한국 사회 구성원들은 △가급적 이혼하면 안 된다(41.8%) △할 수도 있고 안 할 수도 있다(31.9%) △절대 이혼하면 안 된다(16.8%) △이유가 있으면 하는 게 좋다(7.1%) 순으로 답해 이혼을 터부시하는 문화가 형성됐다.

하지만 가급적 이혼하면 안 된다는 의견은 2020년 22.9%까지 줄었고, 절대 이혼하면 안 된다는 의견도 7.4%까지 줄었다. 2012년 이후 이혼에 대한 가장 많은 인식은 “할 수도 있고 하지 않을 수도 있다(48.4%)”가 차지하고 있다. 반드시 결혼할 필요가 없듯이, 이혼도 할 수 있다는 인식이 우리 사회의 주류가 된 것이다.

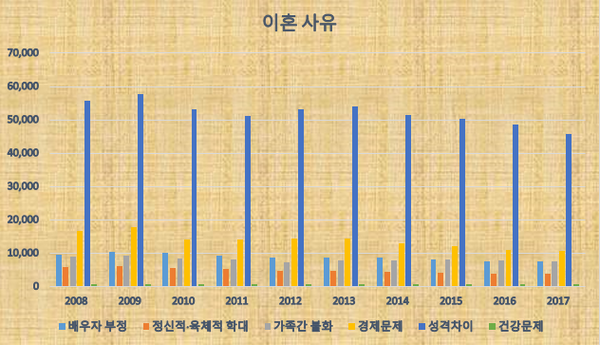

이혼을 한 부부의 가장 많은 사유는 ‘성격차이’가 2008년부터 2020년까지 부동의 1위를 차지했다. 같은 기간 경제문제와 배우자의 부정이 이혼 사유의 각각 2위와 3위를 차지하는 것도 변함이 없었다.

배우자 만족도는 매년 높아지고 이혼율·혼인율은 매년 낮아져

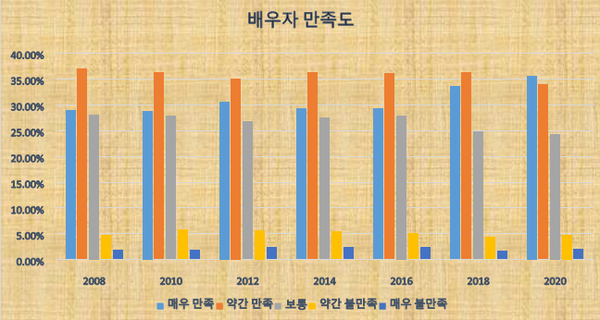

배우자의 만족도는 해가 갈수록 높아지고 있는 것으로 나타났다. 자신의 배우자에 대해 “매우 만족한다”는 답변은 2008년 28.8%에서 2020년 35.5%까지 늘었다. 반면 “매우 불만족”과 “약간 불만족”이라는 답변은 2008년 각각 1.7%와 4.6%에서 2020까지 대동소이했다.

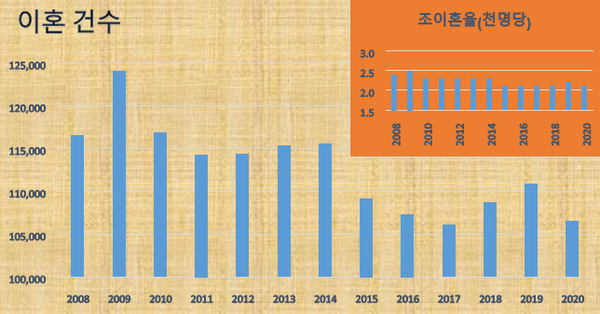

배우자에 대한 만족도가 높아짐에 따라 실제 이혼율도 2015년 이후 떨어지고 있는 것으로 조사됐다. 2009년 2.5를 기록했던 조이혼율은 2015년 이후 2.1을 유지하고 있다. 그만큼 이혼 건수가 줄어든 것이다.

우리나라의 이혼 건수는 △2008년 11만 6,535건 △2009년 12만 3,999건 △2010년 11만 6,858건 △2012년 11만 4,316건 △2013년 11만 5,292건 △2014년 11만 5,510건 △2015년 10만 9,153건 △2016년 10만 7,328건 △2017년 10만 6,032건 △2018년 10만 8,684건 △2019년 11만 831건 △2020년 10만 6,500건 등이었다.

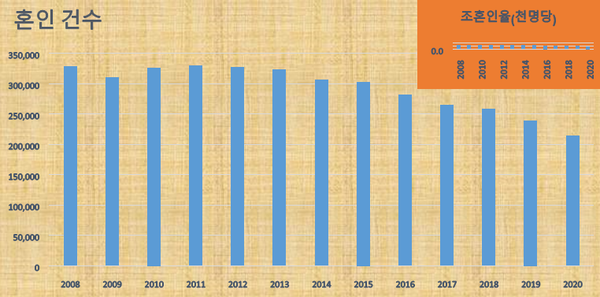

다만 이혼율이 줄어든 데는 혼인율이 줄어든 것도 영향을 끼친 것으로 분석된다. 배우자 만족도가 높아져 이혼 건수가 줄어든 점도 있지만, ‘덜 결혼해서 덜 이혼하는’ 경향도 있는 셈이다.

2008년 32만 7,715건이었던 혼인 건수는 2016년 처음으로 30만 명 아래로 떨어졌고, 이후 점차 감소해 2020년 21만 3,502건을 기록했다. 2008년 6.6을 기록했던 조혼인율도 2020년 4.2까지 줄었다. 법률혼 외에 사실혼 등 다양한 부부의 모습을 인정하는 사회 인식이 혼인율 감소에 영향을 끼친 것으로 분석된다.