산업혁명 이후 장시간 근로시간 도마...국제 노동법은 근로시간 규제 방점

영국에서 시작된 근로시간 규제, 경제대공황 이후 실업률 해결 수단으로

韓 법정노동시간은 주 40시간...행정해석으로 최대 68시간까지 근로 관행

근로기준법 개정으로 1주에 주말 포함...주 52시간 근로시간 명확해져

韓 OECD 가운데 근로시간 2위, 노동소득분배율 21위...노동 가치 제고해야

주 52시간 근무제가 오는 7월 1일부터 5인 이상 50인 미만 사업장에 시행됨으로써, 본격적인 ‘주52시간제’ 시대가 도래할 예정이다. ‘주52시간제’는 도입 초기부터 제조업의 근간을 흔들 것이라는 우려와 노동자의 삶의 질을 높일 것이라는 기대가 양립했다. 뉴스포스트는 기획 기사를 통해 ‘주52시간제’ 논란을 짚어본다. - 편집자주

[뉴스포스트=이상진 기자] ‘주52시간제’가 오는 7월 1일 5인 이상 50인 미만 사업장에 확대 시행되면서 제조업 영세사업장을 중심으로 우려의 목소리가 나오고 있다. 올해 1월부터 상시근로자 50인 이상 300인 미만 사업장까지 제한적으로 시행되고 있는 ‘주52시간제’가 영세사업장까지 확대 적용되면 제조업의 근간을 흔들 수 있다는 우려 때문이다.

반면 ‘주52시간제’ 전면 도입에 대한 기대도 크다. 해당 제도 도입이 OECD 가입국 가운데 근로시간 2위를 차지하고 있는 한국의 노동 실태를 개선하고 ‘워라밸’을 실현해 근로자의 존엄성을 지킨다는 주장이다. 뉴스포스트는 기획 기사 1부에서 △근로시간 단축의 역사적 배경 △해외 사례 △한국에 도입되는 ‘주52시간제’ △이를 둘러싼 찬반 양측의 입장 등을 살펴봤다.

국제 노동법의 역사는 근로시간 단축의 역사

노동법의 역사는 근로시간 단축의 역사다. ‘장시간 노동’이라는 화두가 사회적인 문제가 된 건 산업혁명 이후다. 당시 산업혁명의 발생지였던 영국에선 많은 공장제 수공업에 고용된 미성년자와 여성 등이 장시간 초과근로를 했다. 자본가들이 근로자들의 장시간 노동과 저임금 구조를 통해 생산량을 늘리고 이윤을 추구한 것이다.

이는 사회적 문제를 일으켰다. 정신적, 육체적 질병을 호소하는 근로자들이 늘어나고, 이에 따른 산업재해도 증가했다. 영국 정부는 문제 해결을 위해 1802년 ‘공장법’을 만들어 여성과 미성년자의 근로시간을 규제했다. 영국은 1802년 ‘공장법’을 통해 1일 근로시간을 12시간으로 제한한 뒤, 1847년에는 1일 근로시간을 10시간으로 규제했다.

당시까지만 해도 근로시간 규제는 미성년자와 여성 등만 대상이었다. 공장제 수공업 근로 조건에서 노동 취약자들의 건강을 보호하기 위함이었다. 이후 런던의 건축 근로자들을 중심으로 근로시간을 9시간으로 낮춰달라는 사회적 요구가 커졌고, 영국은 1998년 ‘근로시간규정’을 통해 주 48시간 이상 근로할 수 없다고 정했다.

미국도 19세기 초반부터 법으로 장시간 근로를 제약해 점차 근로시간을 줄여왔다. 미국은 1820년 1일 10시간으로 근로시간을 제한하는 사회 운동을 시작으로, 1867년 일리노이스와 코네티컷 등 4개 주에서 1일 8시간으로 근로시간을 제한하는 노동법을 제정했다.

1929년 발발한 세계 경제 대공황은 미국이 주 40시간으로 근로시간을 제한하는 분기점이 됐다. 치솟는 실업률을 줄이기 위해 미국도 개인당 노동 시간을 줄여 실업자 문제를 해결하려고 한 것이다. 미국은 1938년 공정근로기준법(FLSA)를 제정해 1주 40시간으로 근로시간을 규정한 바 있다.

일본은 1911년 공장법을 제정해 15세 미만 미성년자와 여성 근로자를 대상으로 1일 12시간으로 근로시간을 제한했다. 이후 1939년 성인 남자 대상으로 1일 12시간 근로시간 제한이 확대됐고, 1987년 노동기준법을 제정해 ‘주40시간제’를 도입했다.

한국 현행 ‘법정노동시간’은 ‘주40시간제’

우리나라는 일제강점기 ‘공장취업시간제한령’에서 최초로 1일 12시간으로 근로시간을 규제했다. 1953년에는 근로기준법을 제정해 1일 8시간으로 근로시간을 더 줄여 ‘주48시간제’를 도입했다. 이후 1989년 ‘주44시간제’, 2003년 ‘주40시간제’로 법정노동시간이 줄었다.

오는 7월 1일 5인 이상 50인 미만 사업장까지 적용돼 논란을 일으킨 ‘주52시간제’는 사실 현행 ‘법정노동시간’보다 12시간이 더 많다. 이는 당사자의 합의를 통해 주당 12시간까지 근로시간을 연장할 수 있게 규정한 데 따른 결과다.

근로기준법에 따르면 본래 2003년 이후 ‘주52시간제’를 시행했어야 했다. 하지만 2000년 9월 당시 노동부가 근로시간에서 토요일과 일요일을 제외한다고 행정해석함에 따라, 토요일(8시간)과 일요일(8시간) 근로시간을 추가로 인정해 ‘주68시간제’가 시행돼 왔다.

이를 2018년 근로기준법 개정을 통해 1주일에 토요일과 일요일 등 주말이 포함된다고 명시했다. 이로써 그동안 정부의 행정해석에 따라 허용된 16시간의 추가 노동이 이제는 ‘불법’이 된 셈이다.

‘주52시간제’를 둘러싼 우려와 기대

‘주52시간제’ 도입을 반대하거나 도입 기간을 유예해야 한다고 주장하는 측은 “한국 제조업의 뿌리가 흔들릴 수 있다”는 걸 근거로 든다.

지난 7일 한국경영자총협회는 전국 50인 미만 기업 319개사를 대상으로 조사한 ‘주52시간제’ 애로사항 조사 결과를 발표했다. 이에 따르면 오는 7월 1일 법 시행 이전까지 준비를 완료할 수 있다고 답한 50인 미만 기업은 조사에 응답한 기업 가운데 3.8%에 불과했다.

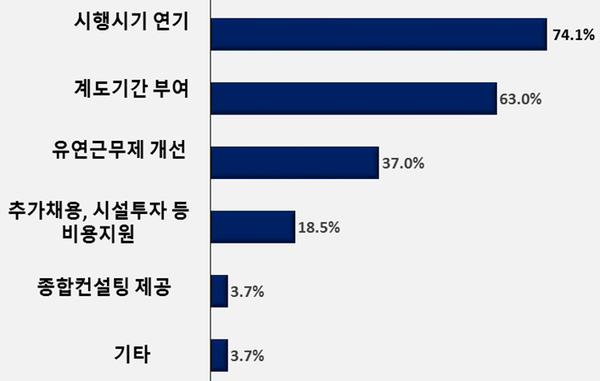

많은 50인 미만 중소·영세기업이 △조업시간 부족 △인력 채용 어려움 등으로 “경영 여건상 근로시간 단축에 대응하기 어렵다”고 답했다. 또 이들 기업 가운데 74.1%가 ‘주52시간제’ 도입의 시행시기를 연기해야 한다고 응답했다.

이날 장정우 경총 노동정책본부장은 “기업들이 근로시간 단축에 따른 많은 어려움을 호소하고 있다”면서 “유연근무제 개선과 50인 미만 기업에 대한 추가적인 준비 기간 부여가 절실하다”고 강조했다.

반면, ‘주52시간제’ 찬성 측의 근거는 근로시간을 줄이는 글로벌 흐름에 맞춰 한국도 근로시간을 점차 줄여나가야 한다는 것이다.

실제로 한국은 OECD 가입국들과 비교해 연간근로시간이 높은 편이다. 2018년 기준으로 한국의 평균 연간근로시간은 2,071시간이다. 이는 멕시코의 2,348시간에 이어 OECD 가입국 가운데 두 번째로 많다. 한국은 OECD 평균인 1,692시간보다 300시간 이상 근로시간이 길다.

반면 한국의 노동소득분배율은 63.3%로 21위다. OECD 노동소득분배율 평균 67%보다도 적다. 장시간 근로하는 한국 노동자의 근로 가치가 정작 낮게 평가되는 것이다. 이는 한국에 장시간 일하는 저임금 노동자가 많다는 방증이기도 하다.

‘주52시간제’ 도입 찬성 측은 이를 근거로 한국의 평균 근로시간도 글로벌 평균 수준으로 줄여, 노동자의 존엄성을 지키고 노동의 가치를 제고해야 한다고 주장한다.

뉴스포스트는 기획 기사 2부에서 ‘주52시간제’ 도입에 기대하는 노동계의 목소리를 들어본다.

※참고자료

조용만, 근로시간 단축의 제도적 논의와 쟁점, 노동법학(73), pp.167-201, 2020.

윤창훈, 주 52시간 노동과 워라밸(Work-Life Balance), 충북 Issue & Trend(33), pp.50-56, 2018.

국미애, 주 52시간 근무 상한제, 노동시간 단축과 젠더, 여/성이론(39), pp.36-46, 2018.

조석연, 근로시간단축의 목적과 문제점, 노동법논총, 4, pp.155-179, 2002.

- [소통광장-직장갈등]② 괴롭힘 대처법, 기록을 남겨라

- [소통광장-사회갈등]③ “노사, 대립 아닌 상생으로 인식 전환”

- [소통광장-직장갈등]① 법적 조치 마련됐지만 신고 못하는 이유

- [소통광장-병역제도]① 징병제 억눌린 청춘, 모병제 논의 불 붙었다

- [소통광장-무임승차]① 신분당선은 왜 반기를 들었나?

- [소통광장-가상화폐]⑤ 거래소 규제 약 될까 독 될까

- [소통광장-사회갈등]④ 고래를 살린 건 환경단체 아닌 기술?

- [소통광장-사회갈등]⑤ 블랙홀 수도권, 균형을 삼킨다

- [소통광장-주52시간제]② 노동계 “근로시간 단축으로 산업재해 줄어”

- [소통광장-주52시간제]③ 영세사업장 “저녁이 있는 삶? 주말도 없어졌다”

- [소통광장-직장갈등]③ 부장부터 대리까지 솔직토크 “복종 문화가 문제“

- [소통광장-주52시간제]④ 이한상 교수 “정부 ‘책상머리 정책’ 문제”

- [소통광장-주52시간제]⑤ 박현국 노무사 “‘주52시간제’는 시대적 흐름”

- [법의 사각지대]① 뭐든 다 안 된다는 ‘5인 미만 사업장’