“내 집인데 뭐가 문제?” 뻔뻔한 가해자부터

인터폰에 시달리는 억울한 가해자까지...

매번 확인할 수 없는, 증거 제시 어려움

“직접 해결보다는 제3기관 중재 요청이 효과적”

한국에는 이웃과 관련한 속담이 유독 많다. 옛 어른들은 ‘먼 사촌보다 가까운 이웃이 낫다’, ‘팔백 금으로 집을 사고, 천금으로 이웃을 산다’라고 표현했다. 특히 혈연관계를 중요시하는 우리 사회에서 촌수를 파괴한 ‘이웃사촌’이라는 단어에는 ‘이웃’을 혈연관계만큼이나 중요시했던 삶의 방식과 정서가 담겨있다.

하지만 급격한 근대화와 산업화, 도시화의 영향으로 아파트가 보편화되고 개인주의가 확산하면서 과거와 같은 소통은 찾아보기 힘들어졌다. 오히려 아파트 층간소음 문제로 이웃주민들 간의 폭행·살인·방화와 같은 강력 사건 이어지며 층간소음은 피할 수 없는 사회 문제로 떠올랐다.

분쟁이 만연한 사회 분위기 속에서 층간소음과 관련한 갈등을 현명하게 헤쳐나가기 위해 <뉴스포스트>는 층간소음의 원인과 대처법, 배상 기준, 해외 사례, 전문가 인터뷰 등 5편의 기획기사를 보도한다. -편집자주-

[뉴스포스트=이해리 기자] 복도에서 이웃을 마주치면 불편하고, 귀 마개를 끼고 잠을 청하고, 이사를 가야 할까 고민하는 일. 층간 소음 때문에 벌어지고 있는 상황이다. 주의해 달라 얘기하면 기분이 상해 뉴스 보도처럼 해코지라도 당할까 봐 윗집도 아랫집도 참고 있는 경우가 많다. 층간 소음 갈등의 해결책은 없는 것일까. <뉴스포스트>는 생생한 층간 소음 이야기를 들어보고 현명한 해결 방법은 무엇인지 알아본다.

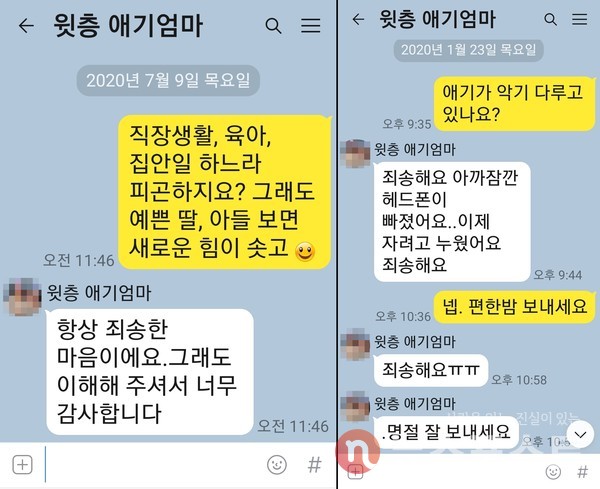

# 서울 노원구에 거주하는 A 씨는 8살, 6살 남자아이들을 키우고 있다. 2년 전 아파트로 이사 올 당시 소음방지 매트를 깔았지만 연식이 오래된 아파트여서 층간 소음에 대한 우려가 있었다. 아랫집에 음료를 선물하며 ‘아이들에게 주의를 주겠지만 그럼에도 미숙한 부분이 있을 것 같다’라며 양해를 구한다고 전했다.

아랫집 주민은 아이들이 한창 뛰어놀고 싶을 나이이고, 본인도 자식을 셋 키워 잘 이해한다고 답했다. 이후 연락처를 주고받아 직접 소통하며, 소음 피해를 최소화할 수 있도록 주의를 기울이고 있다.

A 씨는 “주변에 저희 또래 아이들을 키우는 부모님들의 층간 소음 갈등에 대한 얘기를 들으면 저희는 이웃을 잘 만났다고 생각하고 있어요. 엘리베이터나 아파트 주변에서 마주치면 감사하다고 인사도 꼬박꼬박 잘 나누고 있습니다.”라고 말했다.

서로 조심하면서 산다고 할지라도 층간 소음 피해를 어떻게 표현하느냐에 따라 이웃과 원만하게 지내는 경우가 있는 반면 갈등으로 치닫게 되는 경우가 있다. 최근에는 코로나19로 ‘집콕’ 생활이 늘자 갈등의 정도가 더 심해졌다.

“내 집에서 애들이 뛰는데 무슨 상관이에요?”

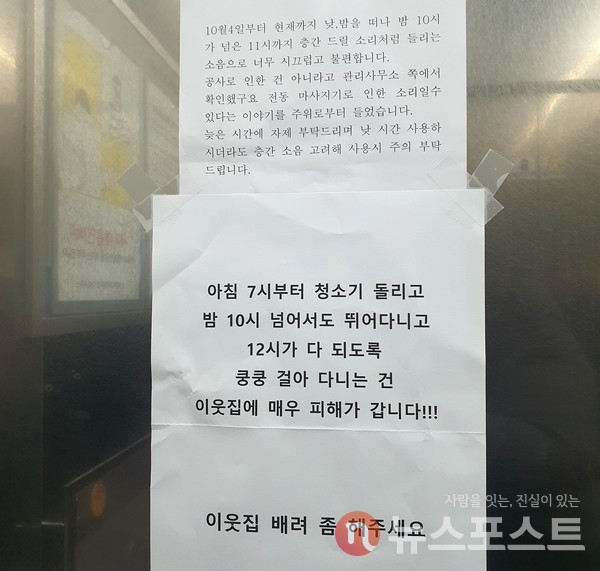

# 서울 강동구에 사는 B 씨는 매일 밤 11시까지 위층 아이들이 뛰어다니는 소리에 잠들지 못했다. 관리사무소를 통해 민원을 제기했더니 위층 남자가 내려와 “매트 깔 돈 없는데요? 층간 소음 싫으면 이사 가세요”라고 말했다

상식을 뛰어넘는 답변에 B 씨는 할 말을 잃었다. 대화가 통하지 않는 이웃의 얘기를 회사 동료에게 말했더니, 층간 소음에 시달린 지인은 윗집의 매트를 직접 공사해 주기도 했다는 일화를 들었다.

윗집에 산다는 이유만으로... 시달리는 가해자

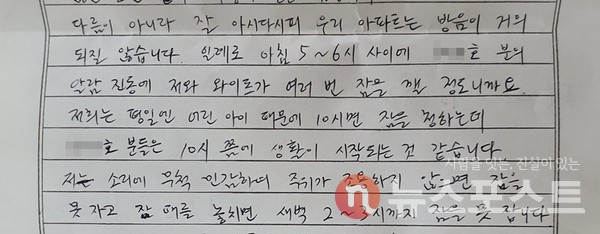

# 서울 양천구에 사는 C 씨. 얼마 전 아파트 관리실을 통해 2주 전 이사 온 아랫집이 밤 10시 이후 세탁기를 돌리는 소리, 새벽 5시 알람 소리와 진동 소리 등으로 불편을 겪고 있다는 연락을 받았다.

층간 소음의 가해자로 지목받은 C 씨는 억울했다. 늦은 밤 세탁기를 작동시킨 적이 없고, C씨 가족의 기상시간은 오전 7시였다. 확인해보아도 5시에 알람을 맞춘 가족은 없었다. C 씨는 오해를 풀고자 아랫집에 찾아가 아파트가 다른 동과 붙어있어 그쪽에서 나는 소리일 수도 있다고 자초지종을 설명했지만 아랫집은 믿지 않는 눈치였다.

이후에도 의자 끄는 소리, 세탁기 소리 등 층간 소음에 대한 주의를 요구하는 인터폰이 계속됐다. 소리만 난다 하면 윗집을 의심하는 통에 C 씨는 작은 소리 하나에도 예민하게 되고, 이는 가족끼리의 말다툼까지 번지기도 했다. 소음 때문에 연락이 올 때마다 당장 아무것도 하고 있지 않다고 증명하기도 어려워 30년 거주한 아파트를 떠나야 할까 고민하고 있다.

C 씨는 “시도 때도 없이 울리는 인터폰 때문에 너무 스트레스를 받고 있어요. 윗집에 산다는 이유만으로 층간 소음 가해자가 돼 매번 스트레스를 받아야 하는 걸까요. 아랫집에서 오는 인터폰을 거부할 수 있는 권리는 없는 건가요”라고 말했다.

층간 소음에 대처하는 올바른 방법

전문가들은 층간 소음 갈등이 발생했다면 직접 나서서 갈등을 해결하는 것보다 관리사무소나 층간 소음 중재 기관을 통해 해결하는 것이 효과적이라고 추천한다.

서울시청 층간 소음 상담실 박종구 상담위원은 “사실 의사소통으로 해결하는 것이 제일 좋은 방법이지만, 층간소음이 오래되다 보면 항의하고 항의 받은 사람은 스트레스를 받고 대화가 어렵다. 이럴 때는 제3기관에서 중재를 하는 게 훨씬 효과적이다”라고 조언했다.

아파트 등 공동주택에서는 관리사무소에 중재를 요청할 수 있다. 공동주택 내에서 층간 소음 문제가 해결되지 않는 경우는 환경부의 ‘층간 소음 이웃사이센터’에 신고해 상담을 요청하는 방법도 있다. 우선 전화상담이 진행되며 전화 상담으로 문제가 해결되지 않는 경우 방문 상담과 현장진단을 받을 수 있다.

소음 측정 결과 층간 소음 기준치를 초과하면 이를 근거로 국토교통부 산하 ‘공동주택관리 분쟁조정위원회’, 환경부 산하 ‘환경분쟁조정위원회’에 조정을 신청할 수 있다.

하지만 코로나19로 방문 상담이나 소음 측정 접수가 폭증하며 측정을 위해 대기해야 하는 시간을 정확히 안내받기 어렵다. 또한 소음을 측정하려면 24시간 동안 집을 비워야 하는데, 방역 조치 강화로 갈 곳이 마땅치 않아 측정 자체를 못하는 경우도 있다. 지난 1월에는 사회적 거리 두기 2.5단계로 현장에 나가지 못하고 2월부터 다시 현장 측정을 시작했다.

이외에도 각 시·도에 층간 소음 관련 부서가 있다. 서울시의 경우 층간 소음 상담실과 환경분쟁조정위원회, 이웃분쟁조정센터 등에서 층간 소음 관련 상담이 가능하다.

- [기획특집-층간소음]① 쿵쿵쿵...이웃사촌이 아니라 원수

- 층간소음을 잡아라...대림산업 노이즈프리 3중 바닥 특허 출원

- [기획진단] 갈등키우는 공동주택 애완견 사육

- [기획특집-학습격차]① “코로나發 신(新)부익부 빈익빈 시대”

- [소통광장-촉법소년]② 이수정 “소년범 방치, 조두순 같은 범죄 늘린다”

- [기획특집-수저사회] ⑤ 전문가가 말하는 공정사회로 가는 길

- [소통광장-촉법소년]① 잔혹해지는 소년범죄...연령기준 문제없나

- [기획특집-명절 차례]④ 박광영 성균관 의례부장 “작은 상차림으로 돌아가야”

- [기획특집-명절 차례]③ 러·중·카자흐 며늘아기 “제사, 당연히 지내야죠”

- [기획특집-수저사회]③ “불효자, 아니 흙수저는 웁니다”

- [소통광장-촉법소년]③ 심인섭 서울소년원 주무관 “어휴 이 녀석들...”

- [소통광장-촉법소년]④ 김지선 연구위원·한민경 교수 “연령이 문제 아냐”

- [소통광장-층간소음]③ 모든 아파트에 다 있다?

- [박탈사회]① “지금은 LH 시대!” 금수저·건물주보다 ‘LH 사원증’

- [소통광장-층간소음]④ 신고해도 소용없다...완벽한 사각지대

- “층간소음 때문에 이사 고민”...신고해도 예방 한계

- “내 집인데 자유” vs “간접흡연 끔찍”…해법 없는 흡연 갈등